Hagi, Yamaguchi

萩は山口県の日本海側にある街です。

著名度の高さに比べ、人口は5万人と

意外なほど少なく、小さな街ですが、

萩は近代日本の歴史を作った街です。

この小さな街から、ほんのごく短い期間に、

綺羅星のように何人もの人々が輩出し、

日本の歴史を変えました。

幕末から明治維新にかけての歴史が好きなので、

いつかはこの萩に来て見たいと思っていました。

その願いが叶ったのは、1995年8月のことです。

この萩には2017年7月に再訪しています。

その際の様子も含め紹介しようと思います。

Shane旅日記 日本編に戻る

松下村塾とその周辺

(The area of Shokason-Jyuku, Private School)

萩では、何をおいても松下村塾です。

松下村塾は1842年(天保13年)に玉木文之進が開いた私塾です。

玉木文之進の甥・吉田松陰が引き継いだ事で知られています。

撮影: 2017年7月

松下村塾がある場所は、萩城のあった指月山からは

遠く離れ、松本川を越えた丘陵地帯の麓にありました。

この地域一帯の史跡を紹介します。

松陰神社と松下村塾

(Shoin Shrine and "Shokason-Jyuku", Private School)

幕末、萩を政治の表舞台に導いたのは、いや、大げさに言うと

今の日本があるのは、海外渡航を企て蟄居の刑を受けていた

28歳の青年が、ここで塾を開いたことに始まる

といっても過言ではないと思います。

その青年の名は、吉田松陰

(1830-1859) 。1857年のことです。

松下村塾は、名前こそ塾とついていますが、

実態は村の寺子屋に気が生えた様な

ものだったらしく、建物も粗末なものです。

萩市の表玄関、というには寂れてしまったJR東萩駅の東、

丘陵地が始まる境目の辺りに松陰神社があり、

この境内の一角に松下村塾が残っています。

撮影: 2017年7月

松陰神社はその名のごとく、幕末に松下村塾で

教えていた吉田松陰を祀る神社です。

この神社の一角に松下村塾が残っています。

撮影: 2017年7月

この粗末な掘っ立て小屋が松下村塾です。

幕末に倒幕運動の中心になったのは薩摩藩と長州藩ですが、

小松帯刀、大久保利通や西郷隆盛など、藩の要職にいた人達が

政治を動かした薩摩藩とは異なり、長州ではこの松下村塾で

学んでいた若者たちが、政治を動かしていました。

高杉晋作は上士階級の出身ですが、多くは下級武士の出で、

伊藤博文などは中間の子供でした。

撮影: 2017年7月

松下村塾の建物は八畳と十畳半のわずか二間で、

十畳半の部屋は塾生たちが自ら建て増したものです。

当時は、お城から離れるほど、住んでいる者の身分が低いと

言われた時代で、松下村塾の塾生の一人・高杉晋作などは、

長州藩の名士の出で、萩城に近い菊屋横丁に屋敷があり、

親からは松下村塾に通う事を止められていたと言う事ですが、

この粗末な建物を見ると、それもわからないことではありません。

撮影: 2017年7月

松下村塾には、吉田松陰の肖像画や木像、

それに塾生らの写真が展示されていました。

撮影: 2017年7月

松陰が教えた塾生の中から、多くの人物が倒幕に関わり、

その後の明治政府の要人となりましたが、驚く事に

松陰がここで教えていた期間は僅か2年半との事です。

松陰は、塾生たちと一緒に自分も学ぶという姿勢で接し、

塾生の良い点を引き出すようにしていたそうですが、

実際どのような教育を施せば、多くの若者が急に

成長していったのか、知りたいものです。

松下村塾の隣に松陰が幽閉されていた家があります。

ここは吉田松陰の父・杉百合之介の家でした。

撮影: 2017年7月

吉田松陰は、1854年(嘉永7年)に日米和親条約

締結の為にペリー提督が再来日した際に、

海外渡航を企て失敗し、国許蟄居となります。

当初は野山獄に入れられますが、1855年(安政2年)に

ここに移され、幽閉されたのでした。

撮影: 2017年7月

三畳半のこの部屋が吉田松陰が

幽閉されていた部屋だそうです。

吉田松陰は幽閉されていた1858年(安政5年)に

老中首座・間部 詮勝暗殺計画を企て、

それが幕府に知られるところとなり、

1859年(安政6年)に江戸・伝馬町の

牢屋敷で処刑されています。

江戸伝馬町の牢屋敷跡の様子は

東京・神田のページで紹介しています。

東京。神田のページはこちら です:

http://shanehsmt.html.xdomain.jp/Travel/Japan/Kanto/Tokyo/Kanda.html

吉田松陰のお墓のあった千住・

小塚原回向院の様子はこちら です:

http://shanehsmt.html.xdomain.jp/Travel/Japan/Kanto/Tokyo/Senjyu.html

吉田松陰の遺骸が改葬された

世田谷の松陰神社の様子は、こちら です:

http://shanehsmt.html.xdomain.jp/Travel/Japan/Kanto/Tokyo/Setagaya.html

このすぐ奥に松陰神社の社殿がありました。

撮影: 2017年7月

神主さんが、鳥居や社殿の周囲を掃き清めて

いる光景は、とても清々しいものでした。

松下村塾から東の山を上ったところに、

吉田松陰の生誕地や墓所があります。

高台から萩の町が遠く眺める事が出来ました。

撮影: 1995年8月

松下村塾から松陰生誕地へ

(To the birth place of YOSHIDA Shoin)

松下村塾のある松陰神社を辞し、

のどかな集落を東に向かいました。

撮影: 2017年7月

のどかな集落を歩いていくと、

吉田稔麿

撮影: 2017年7月

吉田稔麿も下級武士の子供で、松下村塾の塾生です。

高杉晋作、久坂玄瑞とともに評価が高く、

松下村塾の三秀と言われていました。

若くして、新選組の京都・池田屋襲撃事件で

命を落としています。

享年23。

その先の角を左に折れると伊藤博文

(1841-1909) の旧宅がありました。

伊藤博文は周防国熊毛郡(現在の山口県光市)出身で、

元は農家に生まれていますが、8歳の時に萩に移っています。

12歳の頃に中間の養子となり、伊藤に姓を変えています。

撮影: 2017年7月

伊藤博文や吉田稔麿は、城下を離れた長閑な農村で、

身分の低い子として暮らし、たまたま近くにあった

寺子屋に通ったものと思いますが、そうした人物を

多く世の中に輩出した松下村塾はやはり偉業と思います。

集落を歩いた先には玉木文之進旧宅がありました。

撮影: 2017年7月

玉木文之進は、吉田松陰の叔父にあたり、

松下村塾の創始者です。

玉木文之進の吉田松陰に対する教育は

非常に厳しかったと伝わっています。

玉木文之進の旧宅の前の三叉路を南に向かうと

坂道となり、暫く歩くと視界が広がりました。

撮影: 2017年7月

高台から萩の街が遠く見渡せ、萩城のある

指月山がその向こうに見えています。

吉田松陰はこの地で生まれました。

1830年(文政13年)8月4日、新暦で9月20日の事です。

撮影: 2017年7月

生誕の地には立派な碑と、松陰が生まれた当時の

家の間取りが地面に復元されていました。

吉田松陰の生家があった場所は、木陰の

ジメジメした感じの場所で、家も玄関の他には

三間の母屋と、二間の離れという小さな家でした。

撮影: 2017年7月

産湯をつかった井戸も残っていました。

そして、生家の近くにあった吉田松陰の銅像です。

撮影: 2017年7月

従者のように松陰の傍らで

膝まずいているのは金子重之輔です。

金子重之輔は士分ではなく、海外渡航の罪で

幕府に捕まり長州藩に送られた際には庶民用の

岩倉獄に入れられ、そこで獄死しています。

吉田松陰の生誕地から一段高いところに

松陰やその一族らの墓地がありました。

撮影: 2017年7月

江戸・伝馬町の牢屋敷で刑死した松陰の亡骸は

世田谷の松陰神社に高杉晋作らにより

改葬されています。

世田谷の松陰神社の様子は、こちら です:

http://shanehsmt.html.xdomain.jp/Travel/Japan/Kanto/Tokyo/Setagaya.html

そして、この墓地には松陰一族の他にも

高杉晋作や久坂玄瑞らのお墓もありました。

撮影: 2017年7月

ここから北東に向かうと毛利家の

菩提寺・東光寺があります。

東光寺

(Tokoji Temple)

東光寺は萩藩主・第三代藩主毛利吉就が

1691年(元禄4年)に建立した黄檗宗のお寺です。

開山は江戸・白金瑞聖寺主だった慧極禅師です。

東光寺は総門がお寺の北西側にあって、

松陰の生誕地に近い南側の門は裏門になります。

撮影: 2017年7月

位牌堂の北側の通路を抜け、本堂にあたる

大雄宝殿に向かう途中、右手に大方丈がありました。

撮影: 2017年7月

大雄宝殿の手前で、毛利家墓所があるというので

まずはそちらに向かう事にしました。

毛利家墓所の手前に、四大夫十一烈士の墓がありました。

撮影: 2017年7月

1864年(元治元年)に起きた禁門の変と、攘夷の実行として

イギリス・アメリカ・フランスそしてオランダ商船への

砲撃とその報復による下関の一部占領された(馬関戦争)為、

長州藩は攘夷派が失脚し、幕府恭順派が実権を握ります。

幕府からは長州征伐軍を送られますが(第一次長州征伐)、

藩政府は、攘夷派政権の重臣4名を自刃に追い込み、

11名を野山獄で切腹させました。

ここには彼ら15名のお墓があります。

首都の京都からは追放され、海外との戦争に負け、

幕府からは討伐軍を送られ、窮地に陥った長州藩。

1864年のその窮地の状況から、4年後には討幕を

果たすという大激変の歴史の過程で、数多くの

命が失われていた事を改めて実感します。

撮影: 2017年7月

四太夫の墓には、1864年に禁門の変の責任を

感じ、自刃した周布正之助のお墓もありました。

この奥に長州藩主・毛利家墓所があります。

撮影: 2017年7月

この門を抜けると、整然と並ぶ石塔と

その奥の立派な廟の様子に圧倒されました。

撮影: 2017年7月

3つに分かれた参道の両側に石塔が並び、

鳥居をくぐった先に藩主のお墓があります。

撮影: 2017年7月

いままで多くの藩主墓所を訪れてきましたが

ここ程、気品が高く、威厳ある墓所は

他にはなかったと思います。

撮影: 2017年7月

祀られているのは三代・吉就、五代・吉元、

七代・重就、九代・斉房、十一代・斉元と

夫々の正室の計10名です。

毛利家墓所の威厳ある佇まいに、

身体が痺れるようにも感じました。

その後、東光寺の伽藍に戻りました。

まずは大雄宝殿を訪れました。

お釈迦様がいらっしゃる場所という意味で、

黄檗宗では本堂をこの名で呼ぶそうです。

撮影: 2017年7月

1698年(元禄11年)に建てられています。

歴史を感じながらも堂々とした建物です。

大雄宝殿からの眺めです。

撮影: 2017年7月

立派な大方丈や大雄宝殿の残る東光寺ですが

廻廊など、多くの建物は失われています。

境内も木々が多く生えていました。

東光寺の伽藍は、丘陵地の傾斜地に建てられ、

大雄宝殿が最も高い位置にあります。

坂道になっている伽藍を下っていくと

右手に鐘楼が見えてきました。

撮影: 2017年7月

鐘楼は鐘と共に1694年(元禄7年)に建てられました。

その位置から振り返って眺める大雄宝殿です。

当時は鐘楼は廻廊に繋がっていて、廻廊上の

大雄宝殿の対となる位置には天王殿がありました。

ここから更に下ると三門がありました。

堂々とした建物です。

撮影: 2017年7月

三門は年代が下り1812年(文化9年)の再建です。

東光寺の大雄宝殿、鐘楼そしてこの山門は

国の重要文化財にしてされています。

そして更に下り坂の境内を進むと、 朱塗りの総門がありました。

撮影: 2017年7月

この朱塗りの総門を眺めた時、40年近く前、

初めて萩を訪れた際にこの東光寺を訪れた

時の記憶が鮮やかに蘇りました。

この総門は東光寺が創建された翌年の

1693年(元禄6年)に建てられました。

この総門も国の重要文化財です。

萩のページのTopに戻る

浜崎重伝建地区

(Hamasaki Historical District)

撮影: 2017年7月

萩市の東北部に位置する浜崎地区は港町で、

江戸時代には日本海の物資輸送ルートだった

北前船の寄港地になり、萩藩の浜崎宰判代官所や

藩重臣の蔵屋敷が建ち並んでいたそうです。

撮影: 2017年7月

この浜崎地区にも江戸時代の古い家が

数多く残り、2001年に国の重要伝統的

建造物群保存地区に指定されています。

2017年7月15日、東萩駅からレンタサイクルで

浜崎地区に向かいました。

駅前の松本川を渡り、西に進むと萩の市街です。

少し行った所に立派な亨徳寺の山門が現れました。

撮影: 2017年7月

亨徳寺は1452年(亨徳元年)に創建された古刹で

山門は1695年(元禄8年)に建立されたものです。

高杉家の菩提寺で、高杉晋作も訪れていたようです。

亨徳寺から少し戻り、路地に入ったところには

野山獄・岩倉獄跡があります。

撮影: 2017年7月

上の写真左が野山獄跡、右が岩倉獄跡です。

1645年(正保2年)9月17日の夜、藩士・

岩倉孫兵衛が道を隔てた野山六右衛門に

切り込み、殺傷事件を起こしました。

この事件後に両家は取り潰され、

萩藩の獄になっていました。

野山藩が士分用、岩倉獄が

庶民用として使われていました。

幕末には討幕派、佐幕派が目まぐるしく主導権を

奪い合った萩藩では、政権が変わる度に、

それに反する多くの藩士が捉えられ、

ここに入獄され、処刑されています。

伊豆の下田で海外渡航を企てた吉田松陰は

この野山獄に投獄されています。

従者の金子重之助は士分ではなかった為、

岩倉獄に投獄され、獄死しています。

また高杉晋作も1864年(元治元年)、禁門の変

の際に野山獄に投獄されています。

この野山獄・岩倉獄跡を北に向かうと

急に古い町並みとなりました。

ここが浜崎地区です。

撮影: 2017年7月

この町並みの中に泉福寺がありました。

撮影: 2017年7月

吉田松陰の菩提寺で、有名な「松陰二十一回猛士」

の位牌がここに安置されているそうです。

近くには梅屋七兵衛の旧宅が残っていました。

撮影: 2017年7月

梅屋七兵衛は幕末の商人で、萩藩に

鉄砲の買い付けなどを行っていたそうです。

ここから北に向かうと住吉神社がありました。

撮影: 2017年7月

住吉神社は1659年(万治2年)に創建されています。

毛利元就が1555年(弘治元年)に陶晴賢を滅ぼした際の

戦勝歌とされる「お船謡」が、江戸時代から

この神社で演じられてきたそうです。

今は7月下旬の夏大祭で演じられているそうです。

住吉神社から浜崎本町筋に戻ると、

火除け地のような広い巾着町の通り

との角に古い立派な家がありました。

撮影: 2017年7月

この建物は旧山村家住宅です。

江戸時代、町年寄りを務めた浜崎地区の

有力町人がここで暮らしていたようです。

撮影: 2017年7月

現在の建物は江戸後期に建てられたもので、

明治に入って山村家が購入しています。

撮影: 2017年7月

屋敷の裏には立派な蔵もありました。

この旧山村邸で熱心にお話を伺ううちに、

案内をして頂いた方が近くの旧萩藩・

御船倉を案内して下さる事になりました。

東西の広い通りを東に向かうと

すぐに旧萩藩・御船倉です。

撮影: 2017年7月

この御船倉は萩藩主の御座船を格納した

船倉で、1608年(慶長13年)の萩城築城の

直後に築かれたそうです。

江戸末期には4つの船倉があったそうですが、

1962年(昭和37年)に南側の船倉が取り壊され

現在は、この一棟が残るのみです。

普段、船倉の前の柵の鍵が掛かり、内部は

見られませんが、案内して頂いた方が鍵を

開けて頂いたので、内部を見学出来ました。

撮影: 2017年7月

両脇と奥の壁の下側は玄武岩の石垣を積み、

上部に屋根瓦を敷いています。

奥行26.8m、梁間8.8m、高さ8.8mの大きさです。

江戸時代には多くの藩がこうした船倉を持って

いたかと思いますが、現存している例は

殆ど無い様に思います。

この後、旧小池屋土蔵にも連れて行って頂きました。

撮影: 2017年7月

この土蔵は江戸時代後期に建てられたものです。

内部には住吉神社の例祭で使われる山車や

大きな天狗のお面などが展示されていました。

撮影: 2017年7月

御船倉と旧小池屋の土蔵と普段は見られない

ところを見学出来たお礼を述べて、

再び、浜崎地区の散策を続けました。

先ほど訪れた旧小池屋土蔵の反対側の通りからの眺めです。

撮影: 2017年7月

下の写真は浜崎地区の北端に近い

貫抜町筋の様子です。

撮影: 2017年7月

上の写真左手の住宅が斎藤家邸宅です。

1856年(安政3年)に建てられています。

その先のT字路を右に曲がると

藤井家主屋がありました。

撮影: 2017年7月

1820年代に建てられた海産物問屋です。

浜崎地区は古い建物が数多く残っているのですが、

訪れる観光客の姿はなく、ひっそりとしていました。

浜崎地区の東には松本川が流れています。

河口に近い松本川は港のような感じでした。

撮影: 2017年7月

ここには今も渡しが残っています。

竿で船を操る昔ながらの渡し船ですが

訪れた時間帯はお昼休みで、残念ながら

乗る事は出来ませんでした。

萩のページのTopに戻る

江戸屋横丁〜菊屋横丁

(Edo Avenue to Kikuya Avenue)

萩は、江戸時代の当時の様子が今も色濃く残る街です。

他の多くの都市で、区画整理や大規模な開発が行われ

当時の区画も大きく変わってしまっていますが、

萩では江戸時代の区割りがそのまま残っていて、

当時の地図が今でもそのまま使えるそうです。

撮影: 2017年7月

浜崎地区から南西に向かうと、生垣や

白壁の通りが目に付くようになりました。

この一角は、萩城下町の東側に位置し、

江戸時代は中級武士が住んでいました。

幕末から明治維新の頃活躍した人たちの

旧宅もこの辺りに点在しています。

まず、萩城への大手道にあたる萩城址線と

いう道から江戸屋横丁へと向かいました。

江戸屋横丁は道の両脇に生垣が続き、

城下町の佇まいが残っています。

撮影: 2017年7月

江戸屋横丁に入って間もなく

木戸孝允の旧宅がありました。

撮影: 2017年7月

木戸孝允は、若い頃の名を桂小五郎といいます。

幕末の長州藩にあって討幕派のリーダー的な存在で、

1863年(文久3年)に長州藩が八月十八日の政変で

京都を追われると、長州藩の地位回復の為に京都で

孤軍奮闘の活躍をしますが、それが叶わず、1864年

(元治元年)の蛤御門の変の後は長州藩が朝敵となると

桂小五郎は地下に潜伏し、行方は全く分からなくなりました。

蛤御門の変の後は、長州藩でも佐幕派が中枢を握り、

討幕派に対する粛清を行っている状態でした。

撮影: 2017年7月

木戸孝允旧宅の様子です。

高杉晋作が、1865年(元治元年)に下関の功山寺で挙兵し、

長州藩の実権を討幕派が握ると、出石に潜伏していた

桂小五郎は萩に戻り、以降、明治維新に

至るまでの間、長州藩を率いてきました。

下関・功山寺の様子はこちら です。

撮影: 2017年7月

桂小五郎も使った座敷の様子です。

質素な中級武士の屋敷の佇まいがよく残っていました。

撮影: 2017年7月

木戸孝允の旧宅跡から再び江戸屋横丁を南に歩きます。

撮影: 2017年7月

静かな佇まいの江戸屋横丁です。

生垣や白壁で囲われた武家屋敷では、

みかんの木が植えられています。

これは明治維新後、困窮した士族の

生活を支える為に広がったそうです。

今度は、青木周弼の旧宅がありました。

撮影: 2017年7月

青木周弼は、幕末の医者で、蘭学者でもあった人物です。

藩主・毛利敬親の侍医を務め、後の日本陸軍の創設者と

なった大村益次郎の後ろ盾にもなったそうです。

床の間には花が綺麗に活けられていました。

撮影: 2017年7月

この床の間を眺めていると、青木周弼の旧宅を

大切にしているだけでなく、明治維新に繋がる

萩の歴史も大切にしている萩の人の

気持ちを感じる事が出来ました。

江戸屋横丁の一筋西側の伊勢屋横丁には

円政寺がありました。

撮影: 2017年7月

この円政寺には、大きな天狗のお面があります。

幼い頃、泣き虫だった高杉晋作は親に

この円政寺に連れられ、天狗のお面を見て、

物おじしない子に育てられたという話です。

伊勢屋横丁の西側の通りは菊屋横丁です。

この通りも、古い佇まいが残っています。

高杉晋作の旧宅もこの菊屋横丁にあります。

撮影: 2017年7月

上左の写真が高杉晋作旧宅の入り口です。

高杉晋作は、上級武士の家柄で唯ひとり

松下村塾の門を叩いた人です。

彼は、渡航した上海で清王朝の悲劇的な情況を知り、

海外の列強に伍すために、当時の階級制度を覆す

奇兵隊を創設し、馬関の外国船襲撃の報復で窮地に

立たされた長州藩を救うとともに、長州藩を倒幕の

一大勢力にのし上げた立役者の一人です。

撮影: 2017年7月

司馬遼太郎の「世に棲む日々」で高杉晋作の生涯を

知ったのですが、長州藩が禁門の変で幕府から制裁を

受けた後、幕府恭順派が主流となった長州藩で、

僅かな人数で挙兵した、「功山寺の変」をはじめ

「発すれば雷光の如し」と称えられた行動力は、

誰も真似できなかった様です。

その将来を期待されながら、慶応三年(1869年)

僅か29歳の若さでこの世を去りました。

撮影: 2017年7月

高杉家に代々伝わる鎮守堂です。

晋作、遺愛の品との案内がありました。

高杉晋作旧宅から菊屋通りを北に向かいます。

菊屋通りは生垣が無く白壁が続いていました。

撮影: 2017年7月

この辺りの路地の雰囲気は、刀を差した侍と

すれ違っても、それほど違和感を感じない

のではないか、と思える程でした。

途中には田中義一生誕地もありました。

田中義一は陸軍の軍人で、後に総理大臣になっています。

明治政府では、陸軍に強力な長州派閥があり、

多くの陸軍関係者が元長州藩から出ていました。

撮影: 2017年7月

菊屋横丁が萩城への大手道にあたる萩城址線との

交差点に突き当たる手前には海鼠壁の大きな蔵が

建ち並ぶようになりました。

撮影: 2017年7月

この大きな蔵は、路地の名前になっている、

長州藩の御用商人で豪商の菊屋家住宅のものです。

萩城址線側に菊屋の表があります。

堂々とした長屋門の店構えでした。

撮影: 2017年7月

長屋門を抜けると、左手に御成門、

正面に書院がありました。

御成門は、藩主がお忍びで訪れた際に、直接

この門から庭園に入るようになっていたそうです。

撮影: 2017年7月

書院に入ると、江戸時代の裃が展示されていました。

撮影: 2017年7月

これ以外にも陣笠やほら貝、日常の食器類など

江戸時代にものが数多く展示されていました。

書院から眺める庭の様子です。

この優雅な眺めは、菊屋の裕福さが

醸し出す文化の香りがします。

撮影: 2017年7月

菊屋に借金を願いに訪れた藩主は

この庭から直接書院に入ったそうです。

こちらは通りに面した主屋の帳場の様子です。

撮影: 2017年7月

この主屋は現存する建物の中では最も古く、

江戸時代の初期に建てられたもので、現存の

商家としては、最も古いものの一つだそうです。

この菊屋では、主屋と本蔵、金蔵、米蔵そして

釜場の五棟が国の重要文化財に指定されています。

更に驚いたことに、公開されているのは2000坪ある

敷地の約3分の一で、奥には立派な庭園があるそうです。

萩のページのTopに戻る

堀内重伝建地区

(Horiuchi Historical District)

菊屋横丁から萩の街を東西に走る萩城址線を

西に向かうと掘にぶつかり、堀に沿って

北に行くと土塁が整備されていました。

撮影: 2017年7月

ここは北の総門跡です。

堀は萩城の外堀で、この西側が堀内です。

江戸時代、萩城には北、中そして

平安古の3つの総門がありました。

北の総門には船着き場と桝形門が築かれていました。

撮影: 2017年7月

門は2004年、船着き場や土塁などは

2011年に復元整備されています。

撮影: 2017年7月

堂々とした北の総門の様子からは、

当時の萩の町の堅い守りが伺えます。

北の総門を通り過ぎると、堀内と呼ばれ

江戸時代の萩城三の丸になります。

これから紹介する堀内地区は、江戸時代の

武家屋敷の門や土塀などが数多く残っています。

城下町の佇まいが色濃く残る堀内地区は、

重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。

北の総門跡を過ぎると路はT字路に突き当たり、

そこを右に折れると再びT字路に突き当たります。

撮影: 2017年7月

もちろんこのような複雑な路の構造は

城内への外敵の侵入を防ぐ為のものです。

二つ目のT字路の所に建っているのは、

旧益田家物見矢倉です。

益田家は萩藩の永代家老の格式を持つ家柄で、

12,000石もの家禄があったそうです。

撮影: 2017年7月

丁度、T字の角にあるこの物見矢倉は外敵を

迎え撃つ役割を持っていたものと思います。

ちなみに、この益田家の江戸時代末期の当主・

益田親施は1864年(元治元年)の禁門の変の

責任者として、切腹させられています。

旧益田家物見矢倉の先には繁沢家長屋門があります。

繁沢家も7,391石の家禄があった重臣の家柄です。

撮影: 2017年7月

この長屋門は規模の大きなもので、

繁沢家の格式の高さがわかります。

更に西に向かって歩いていくと、

今度は旧周布家長屋門がありました。

撮影: 2017年7月

周布家は永代家臣だった益田家の庶流の家柄でした。

全国に城下町はいくつもありますが、重臣の物が

こうして残っている町は少ない様に思います。

撮影: 2017年7月

屋敷側から眺めた長屋門の様子です。

この周布家からは、幕末に討幕派として

藩政を率いた周布正之助が出ています。

周布家長屋門から先には土壁が残り

城下町の佇まいが色濃く残っています。

撮影: 2017年7月

この先で交差点を左に折れると、

問田益田氏旧宅土塀がありました。

撮影: 2017年7月

この白壁の土塀は長さ230m以上もあり、萩に

残る当時の土塀としては最も長いものです。

問田益田家は永代家老・益田家の

分家で、4,000石程の家禄がありました。

萩藩の重臣たちは多くの家禄があり、

城下に広大な屋敷を構えていました。

今度は、萩城址線を西に進み、萩城を目指しました。

この萩城址線に沿っても白壁の土塀が続いています。

撮影: 2017年7月

萩の堀内地区はどこもこのような佇まいで、

歴史好きには堪えられない雰囲気です。

撮影: 2017年7月

こちらは旧毛利家別邸表門です。

萩藩最後の藩主・毛利元徳

別邸にあった表門を1974年(昭和49年)に

現在地に移築したそうです。

旧毛利家別邸表門から、道を隔てて

西側に毛利輝元の墓所がありました。

毛利輝元

(1553-1625) は毛利隆元の長男で、毛利元就の孫にあたります。

10歳で毛利家の家督を継ぎ、関ヶ原の戦いを経て、

1600年(慶長5年)に、毛利家が周防・長門二国に

減封された際に、隠居しています。

撮影: 2017年7月

墓所の立派な表門です。

撮影: 2017年7月

木々の生い茂る中参道が続き、その向こうに

毛利輝元のお墓がありました。

撮影: 2017年7月

ここには毛利輝元と正室そして殉死した

長井治郎左衛門のお墓があります。

正直なところ、毛利輝元は広島で亡くなったと

ばかり思っていたので、この地に毛利輝元の

お墓があったのは意外な感じがしました。

毛利輝元のお墓のある天樹院跡の

すぐ西側には萩城の中掘がありました。

撮影: 2017年7月

この後中掘を渡り、萩城を訪れています。

萩城を訪れた後に再び堀内地区の散策をしました。

萩城の登城記はこちら です。

萩城の散策を終えた後、先ほどの

毛利輝元墓所から南に向かいました。

この朱塗りの立派な門は旧福原家萩屋敷門です。

撮影: 2017年7月

福原家も萩藩の永代家老と務めた由緒ある家柄で、

他にも中屋敷や下屋敷も構えていたそうです。

更に南に向かうと白壁の土塀が続くようになりました。

撮影: 2017年7月

こちらは旧二宮家長屋門です。

撮影: 2017年7月

堅牢な門の構えが印象的でした。

撮影: 2017年7月

旧二宮家長屋門から南に向かうと口羽家住宅がありました。

なまこ壁の立派な長屋門で、江戸藩邸の門を

移築したと伝えられているそうです。

撮影: 2017年7月

口羽家は萩藩寄組士で、これは永代家老に次ぐ家柄です。

上級武士の屋敷として江戸時代から残る建物は珍しく、

表門と主屋が国の重要文化財に指定されています。

撮影: 2017年7月

この口羽氏屋敷は公開され、9:00から

17:00が開館時間になっています。

この口羽氏住宅に着いたときは17:00までまだ時間が

ありましたが、係りの人は既に門を閉め始めていた

のですが、時間を確認して中に入れてもらいました。

口羽氏住宅の敷地は広く、敷地内からは

橋本川の景色も眺める事が出来ました。

撮影: 2017年7月

公開されている主屋の様子です。

撮影: 2017年7月

開館の終了時間が迫っていたので、

少々慌ただしい散策になってしまいました。

口羽氏住宅から西に向かいました。

この路も古い土塀が続き、江戸時代の

城下町の佇まいが色濃く残ります。

撮影: 2017年7月

夏の長い日も暮れかかり、人通りも少なく

時の流れに取り残されてしまった様な

不思議な感覚になります。

この先に鍵曲がありました。

撮影: 2017年7月

鍵曲は、防衛上の目的で、通りを

鍵状に折り曲げて配置したものです。

萩では、この堀内と平安古、そして

大児玉横丁にあったそうです。

撮影: 2017年7月

鍵曲の近くは土塀も高く、視界が

効かない状態になっています。

当時の城下町が城郭都市のように

なっていた事がわかります。

堀内鍵曲の先には萩藩の藩校だった

明倫館跡があります。

撮影: 2017年7月

明倫館は、萩藩第五代藩主・毛利吉元が

1718年(享保3年)に創建しました。

江戸時代の藩校の中でも初期の時代に

創建されたそうです。

幕末の1849年(嘉永2年)に、ここから

約1.3km程東の江向に移されたそうです。

吉田松陰が9歳で教鞭をとったのは、

この地の明倫館ですが、高杉晋作が学んだ

明倫館は、江向に移されてからの事になります。

また、堀内の北側には日本海が広がっています。

萩城跡から疎水を渡ると海岸に出ました。

菊ヶ浜です。

撮影: 2017年7月

青い空に綿雲が浮かび、砂浜が白く輝いていました。

子供達が海に入ってはしゃいでいます。

蝉の声と、子供達の声だけが聞こえてきます。

ずーっと昔にどこかに置き忘れてしまった、

日本の夏がそこにあったような気がしました。

萩のページのTopに戻る

平安古重伝建地区

(Hiyako Historicl District)

萩・堀内地区の南側、橋本川沿いの口羽家住宅から

古い小路を西に向かい、鍵曲や旧明倫館跡を

過ぎると、小川に架かる小橋がありました。

撮影: 2017年7月

この小橋は萩城下町の東側を南北に流れる

萩城外堀に架かる平安古(ひやこ)橋です。

平安古橋から眺める萩城外堀です。

撮影: 2017年7月

ここから東は萩城の城外の平安古地区となりますが、

平安古地区にも武家屋敷が広がっていたようで、

古い立派な建物が見受けられます。

撮影: 2017年7月

この小路を真っ直ぐ進むと次第に普通の住宅地に

変わっていきましたが、国道192号線を横切ると、

その先に久坂玄瑞・生誕地がありました。

撮影: 2017年7月

久坂玄瑞は吉田松陰の松下村塾で、高杉晋作と共に

「村塾の双璧」と呼ばれ、久坂玄瑞は

師・吉田松陰の妹を娶っています。

尊王攘夷に傾倒し、倒幕の活動に奔走していましたが

1864年(元治元年)、蛤御門の戦いで命を落としています。

享年25歳でした。

蛤御門のある京都御所の様子はこちら です。

この後、国道192号線まで戻り、国道を南西に向かいました。

橋本川に架かる玉江橋の袂で、左手に曲がる道があります。

撮影: 2017年7月

この小路に古い武家屋敷が残っています。

まず、小路に入って程なく坪井久右衛門旧宅がありました。

撮影: 2017年7月

坪井久右衛門

(1800-1863) は村田清風と共に藩政改革を行いますが、俗論派の椋梨藤太の台頭で藩政改革は頓挫してしまいます。

しかし、その後椋梨藤太の失脚で藩政に参与しますが、

佐幕派寄りの政治を行ったために尊王攘夷派によって

1863年(文久3年)に野山獄で処刑されています。

坪井久右衛門旧宅の先に鍵曲がありました。

撮影: 2017年7月

狭い路地が折れ曲がり、軽自動車でも

行き来するのに骨が折れそうです。

撮影: 2017年7月

日本では、全国でこうした鍵曲の道が壊されたり、

拡幅の為に周囲の屋敷が取り払われたりしていますが、

萩では何箇所も当時のままの姿で残っています。

撮影: 2017年7月

鍵曲を過ぎると古い土塀が続くようになりました。

この景色も江戸時代そのままの景色の様です。

撮影: 2017年7月

この先にも鍵曲がありました。

この鍵曲は平安古鍵曲と呼ばれています。

江戸時代の面影が強く残る萩にあっても

この鍵曲の情景は最も印象に残りました。

撮影: 2017年7月

平安古鍵曲の向こうには面影山が見えていました。

平安古鍵曲を過ぎたところにも土塀と

武家屋敷の門が残っています。

撮影: 2017年7月

平安古鍵曲から更に東に向かうと、土塀の向こうに

夏ミカンの木が見えるようになりました。

撮影: 2017年7月

かんきつ公園です。

萩では明治維新後に、生活が困窮していた士族を

救うため、夏ミカンの栽培が広まったそうです。

このかんきつ公園の東側に旧田中別邸があります。

撮影: 2017年7月

長州陸軍閥出身の総理大臣・田中義一の別宅だった所です。

邸内には陸軍大将の制服などが展示されていますが

室内は明るく、心地よい風も吹きこんでいました。

撮影: 2017年7月

2階からはすぐ近くを流れる橋本川の様子や

かんきつ公園越しに指月山も眺める事が出来ました。

撮影: 2017年7月

写真を整理するまで気が付きませんでしたが、

遠くに櫓のような建物も見えていました。

萩のページのTopに戻る

明倫館

(Former Meirinkan School)

明倫館は長州藩の藩校でした。

元々は第五代藩主・毛利吉元が

1718年(享保3年)に創建しています。

その時の明倫館は、堀内地区にありましたが、

その後、1846年(弘化3年)に、第13代藩主・

毛利敬親が現在地に移転させています。

萩・堀内地区の散策記はこちら です。

明倫館の入り口の様子です。

撮影: 2017年7月

この手前に観徳門がありました。

撮影: 2017年7月

当時は正門にあたる南門と、孔子を祀る聖廟との

間に建てられ、聖廟への入り口の門でした。

当時は東塾・西塾という二つの建物に挟まれていましたが、

その建物の遺構が明倫館跡の北西に残っています。

明倫館の跡地に入ってすぐ左手に有備館があります。

撮影: 2017年7月

有備館は剣術・槍術の道場です。

南側半分は、東側が畳敷き、西側が土間になっています。

畳敷きは城主上覧の席、土間は槍術場でした。

撮影: 2017年7月

土間には幕末に造られたのでしょうか、

大筒も置かれていました。

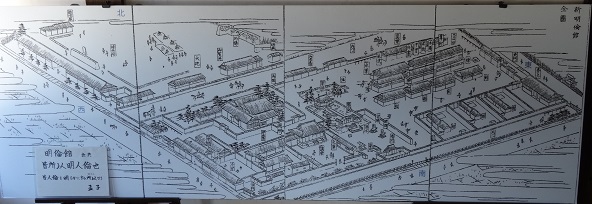

明倫館の当時の絵図も掲げられていました。

撮影: 2017年7月

1853年に現在地に移築された明倫館は、

以前に比べ16倍もの敷地があったようです。

数多くの校舎と共に孔子を祀る聖廟もあり、

儒教が重んじられた江戸時代の様子が伺えます。

南北に長い有備館の真ん中には出入り口がありました。

藩主上覧の場合はここから中に入ったようです。

撮影: 2017年7月

有備館の北側の様子です。

こちらは板張りになっており、剣術場だったようです。

撮影: 2017年7月

有備館という名前が付いたのは大正時代の事で、

江戸時代には剣槍稽古場と言われていたようです。

明倫館が元の位置にあった時には、剣道場と槍道場が

別々の建物だったようですが、それを現在地に移築した

際に二つの建物を併せて一つの長い建物にしたようです。

有備館の後、明倫館跡に向かいました。

長州藩の藩校・明倫館は1867年(慶応3年)に廃校となり、

その跡地に1885年(明治18年)に明倫小学校が開校しています。

撮影: 2017年7月

その明倫小学校も2014年に隣接地に引っ越し、

1935年(昭和10年)に建てられた小学校の校舎は

国の有形文化財に指定され、保存されています。

校舎の二階から眺める隣の校舎の様子です。

明倫館跡には4棟の旧校舎が残り、このうち2棟が

公開され、明倫館や幕末や明治期の萩を紹介しています。

撮影: 2017年7月

昔、小学校の校舎もこうした

木造校舎で懐かしい眺めでした。

明倫小学校の校舎の前には明倫館碑と

南門が残されていました。

撮影: 2017年7月

明倫館碑は二つあり、一つは第六代の長州藩主・毛利宗弘が

明倫館創立の由来を期したもので、もう一つは第13代藩主・

毛利敬親が新しい明倫館を記念して建てたものです。

明倫館跡の西側には聖賢堂があります。

南門の両側に建っていた建物です。

撮影: 2017年7月

聖賢堂の北側には水練池が残されています。

撮影: 2017年7月

江戸時代、遊泳術や水中騎馬がここで行われたそうです。

日本の藩校の水練池としては唯一残る意向だそうです。

吉田松陰や高杉晋作、久坂玄瑞なども

ここで、泳いだのでしょうか。

萩のページのTopに戻る

藍場川(川島)

(Aiba River)

2017年7月に萩を訪れた際、明倫館を訪れ、最後の

目的地、佐々並の重要伝統的建造物群保存地区に

向かう予定だったのですが、バスの時間までに

余裕があったので、藍場川の集落に行ってみました。

藍場川は、萩の街に流れ込む阿武川が、松本川と

橋本川の二つに分流する地点から、流れる疎水です。

明倫館跡から平安古の重要伝統的建造物群保存地区に

立ち寄り、橋本川の堤防に沿って東に向かいました。

撮影: 2017年7月

自動車学校の脇を過ぎ、しばらく行くと

立派なお屋敷がありました。

渡辺蒿蔵旧宅です。

撮影: 2017年7月

渡辺蒿蔵は松下村塾の塾生で、禁門の変の後、

西洋兵学を学び、後にアメリカ・イギリスに

留学し、官営長崎造船局(後の三菱重工

長崎造船所)の初代局長になった人物です。

このお屋敷の母屋は明治中期に建てられたそうです。

この先で、橋本川に架かる橋本橋の袂に出ます。

そこには懐かしい建物がありました。

撮影: 2017年7月

20年以上前に萩を訪れた際に宿泊した民宿です。

この橋本橋を渡って南に向かうと萩駅があり、

萩駅から歩いてこの民宿まで来たのでした。

そんな思い出のある建物ですが、生憎

民宿はもうやっていないようでした。

しばらく行くと、堤防から少し離れた所に

山形有朋の生誕地跡がありました。

山形有朋も松下村塾の塾生でした。

その後、頭角を現し、幕末に高杉晋作が

創設した奇兵隊の二代総督に就いています。

撮影: 2017年7月

明治維新後は明治政府で陸軍大臣を経て

内閣総理大臣となり、第二次大戦で日本を

破滅の一歩手前まで陥れた長州陸軍閥の

創始者のような人物です。

幕末の激動期に、身分にとらわれず、数多くの

人材を輩出した事は松下村塾の功績ですが、

優秀な人材の多くは明治までに戦乱で斃れ、

残った人物が閥を作り、特権的に軍事や政治を

支配していったのは大きな負の側面です。

2012年以降、その負の側面が日本を第二次大戦

以前の全体主義国家に状況に引き戻そうと

している事は憂えうる状況です。

この先、国道262号線を渡ると川島地区になります。

藍場川の清流が道の脇を流れる静かな集落です。

撮影: 2017年7月

40年ほど前初めて萩を訪れた際に、ここを訪れています。

萩行を検討している時に偶然手にした旅行雑誌で、

この疎水の街並みの様子が紹介され、旅行客もいたと

記憶していますが、いまは歩く人も見かけない

静かな集落になっていました。

撮影: 2017年7月

藍場川の清らかな流れの向こうに続く

板塀の景色は心落ち着くものでした。

撮影: 2017年7月

藍場川には大きな鯉が何尾も泳いでいました。

藍場川に沿って遡ると桂太郎の旧宅がありました。

撮影: 2017年7月

桂太郎も幕末に萩に生まれ、明治維新後に

陸軍大臣から総理大臣になった人物です。

この旧宅は桂太郎が晩年の1909年(明治42年)に、

少年期を過ごした地に建てた家の様です。

桂太郎の旧宅から更に進むと旧湯川家屋敷があります。

撮影: 2017年7月

幕末の安政年間に建てられた屋敷です。

この藍場川の集落も古い萩の様子が

今も残っていました。

萩のページのTopに戻る

反射炉・恵美須ヶ鼻

(Hagi Reverberatory Furnace)

2017年7月、早朝に東萩駅前のホテルを出て、

松下村塾から吉田松陰生誕の地、そして

東光寺と巡り、東萩駅に戻りました。

東萩駅でレンタサイクルし、次の目的地に向かいました。

次の目的地は「明治日本の産業革命遺産」として

2015年に世界遺産に認定された萩の反射炉と

恵美須ヶ鼻です。

東萩駅から1km弱ほど北に向かい国道191号線の

東側の高台のところに反射炉がありました。

何度も萩に来たことがあるのですが、

この反射炉を訪れたのは初めてです。

撮影: 2017年7月

東萩駅からかなり遠いというイメージを

持っていましたが、レンタサイクルでは

暑い夏の日でも気軽にやって来られました。

萩の反射炉は、長州藩が1856年(安政3年)に

建設した試験炉です。

幕末の反射炉としては、韮山にある反射炉が

有名で、そちらにも訪れた事がありますが、

韮山の反射炉のほうが大きく立派でした。

上の写真が韮山の反射炉です。

韮山では実際に鉄の鋳造に用いられたそうですが、

萩の反射炉ではそこまでは至らなかったようです。

反射炉のある高台からは入り江が見えています。

この入り江にも世界遺産に認定されている所があります。

撮影: 2017年7月

恵美須ヶ鼻造船所跡です。

国道から一本海よりの道に入り、少し寂れた感じの

港を通り、入り江の反対側の突堤まで向かいました。

撮影: 2017年7月

静かな入り江の様子です。

ここに幕末、長州藩が造船所を造ったそうです。

時は1856年(安政3年)、伊豆の戸田村でロシアの造船技術を学んだ

船大工の棟梁・尾崎小右衛門によって2隻の洋式船が建造されています。

撮影: 2017年7月

恵美須ヶ鼻造船所跡から眺める日本海の様子です。

撮影: 2017年7月

恵美須ヶ鼻造船所は江戸時代、日本で

唯一の木造洋式帆船の造船所だったそうです。

突堤の根元にドックがあり、その内陸側に鍛冶場や

大工場などがあったそうですが、今は何も残っていません。

撮影: 2017年7月

突堤の根元の木陰に碑がありましたが、それが

恵美須ヶ鼻造船所があった事の唯一の証です。

この造船所が造られたのは反射炉と同じ年で、

その時、長州藩が西洋化に力を注いでいた事は

判りますが、世界遺産に認定されるのを目的に

無理やり史跡に制定した感が拭えませんでした。

萩のページのTopに戻る

萩八景遊覧船

(Hagi-Hakkei Sightseeing Boat)

撮影: 2017年7月

萩城址の散策を終え、三の丸を東に向かうと

萩八景遊覧船乗り場があります。

萩城の登城記はこちら です。

遊覧船の運航時間は午後4時までなのですが、

丁度、この日の最終便に間に合いました。

撮影: 2017年7月

萩八景遊覧船は、毛利輝元墓所近くの乗り場から、

菊が浜と橋本川を結ぶ、萩城三の丸を横切る運河を

遡り、橋本川に出て、玉江橋の先で折り返し、

その後は菊が浜の先の日本海まで運航しています。

船乗り場を出た遊覧船は、運河を南に向かいました。

この運河は明治以降に築かれたものと思うのですが、

船の中からは白壁も眺められ、萩の城下町の

雰囲気を味わうことも出来ます。

撮影: 2017年7月

川面を渡る風は涼しく、船頭さんのお話を

聞きながらの遊覧船の旅もいいものです。

やがて船は橋本川に出ました。

橋本川は、山口県北部を流れる阿武川が萩市街で

二つに分かれ三角州を形成していますが、

その二つの川のうちの一つになります。

撮影: 2017年7月

橋本川に入っても遡っていきます。

右岸(遊覧船の左舷側)は邸宅が続いています。

萩城堀之内地区の旧三の丸界隈です。

上右の写真は口羽邸跡の様子です。

この先で、橋本川の中洲が無くなり、

川幅の広くなった橋本川を遡りました。

撮影: 2017年7月

橋本川左岸の面影山も大きく見えました。

面影山の麓が玉江の集落で、萩八景の一つ、

「玉江の秋月」はこの辺りでしょうか。

江戸時代に萩城の堀だった小川が合流すると、

橋本川右岸は平安古地区となります。

撮影: 2017年7月

橋本川沿いに白壁が続くようになりました。

橋本川の様子です。

水量も豊富で、滔々とした流れは大河の様でした。

撮影: 2017年7月

玉江橋をくぐると、左手に明治時代の

総理大臣だった田中義一の別邸が見えてきました。

撮影: 2017年7月

萩八景遊覧船はこの辺りで引き返しました。

船が向きを変え川下に舳先を向けると

萩の街並みの向こうに指月山が聳えていました。

撮影: 2017年7月

指月山は標高143mしかありませんが、萩市内の

どこからも目にすることが出来、江戸時代から

ずっと萩のシンボルだったことでしょう。

撮影: 2017年7月

常盤橋をくぐり、再び橋本川と菊が浜を

結ぶ運河に入って行きました。

撮影: 2017年7月

乗船した船着き場を過ぎ、更に奥に入って行きます。

すると遊覧船の屋根を支えていた支柱が折れ、

屋根の位置が低くなってきました。

撮影: 2017年7月

この先、萩城二の丸と堀内地区を結ぶ橋が、

水面ギリギリの高さで、こうして屋根を

折り畳んでもギリギリの状態で通り抜けました。

撮影: 2017年7月

橋を抜けると周囲の景色が広がり、菊ヶ浜に出ました。

夏の青空が広がり、波も静かで気持ちの良い船旅です。

撮影: 2017年7月

左手には指月山が近くに聳えていました。

撮影: 2017年7月

指月山の麓には萩城の石垣がずっと続いています。

石垣の上の白壁が目に付きます。

撮影: 2017年7月

石垣が、指月山の反対側まで築かれており、

想像していた以上に指月山の周囲は

堅牢な守りになっていたようです。

爽やかな風が吹き、海も空も綺麗な青色で、

本当に心地よい船の旅を楽しむ事が出来ました。

撮影: 2017年7月

菊ヶ浜の正面にはテーブル状の低い島影が見えています。

この島影は、火山によってできた「萩六島」だそうです。

撮影: 2017年7月

気が付くと、菊ヶ浜の海岸が小さく

見える程も沖合に出ていました。

萩までの山陰本線の旅は こちらです。

萩のページのTopに戻る

佐々並市重伝建地区

(Sasanamiichi Historical District)

2017年7月の一泊二日の萩の旅、二日目のお昼にかけ

明倫館跡から相場川の畔を訪れ、再び明倫館跡に戻り、

この旅最後の目的地、佐々並市の集落に向かいました。

萩から佐々並の宿場を通り、山口市方面へと向かうバスは

以前は東萩駅が萩側のターミナルでしたが、2017年当時は

すべてのバスの発着が明倫館跡になっていたのでした。

当時の市長の施策でこのような事になったようですが、

明倫館は街中には近いものの、鉄道駅を発着しないのは

不便極まりなく、多くの苦情が寄せられたそうで、

今は東萩駅発着に戻っています。

萩から40分程もバスに乗り、佐々並のバス停に着きました。

佐々並は合併で今は萩市になっていますが、萩市街から

山口中心部までの約2/3まで来ています。

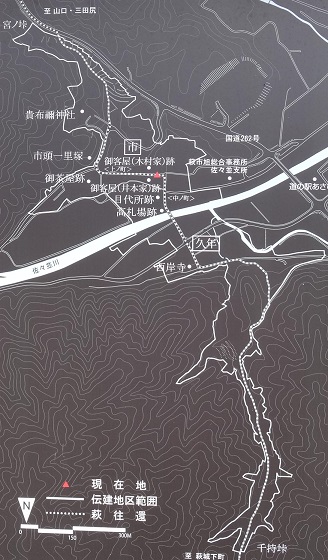

撮影: 2017年7月

佐々並は、萩と三田尻(今の防府市)を結ぶ萩往還の宿場町です。

萩往還は日本海側の萩と瀬戸内海の主要な港である三田尻を結ぶ

街道で、1604年(慶長9年)に毛利輝元によって整備されました。

山口を通っているため、幕末に長州藩が藩庁を実質的に山口に

移してからは、志士たちもこの道を足繁く通った事でしょう。

どこに宿場が残っているのか判らなかったのですが、

バス停から見えた集落の方向を目指して行くと、

古い佇まいになってきました。

この先の三叉路を真っ直ぐ行くと

右手に村役場の跡がありました。

撮影: 2017年7月

ここは御客屋跡だったそうです。

佐々並には藩主が泊まる御茶屋と

家老や役人達が泊まる御客屋がありました。

御客屋は、お茶屋の予備として設けられ、

木村家。井本家のニ家が選定されていたそうです。

普請代は藩から支出され瓦葺が許されたそうです。

ここに佐々並の案内板がありました。

地図は南北が逆さまになっています。

撮影: 2017年7月

丁度、この役場跡が佐々並の中心にあたり、

萩往還は、役場前の三叉路で北から

東へと曲がっています。

東に向かうと御茶屋跡があるので、

まずはそちらに向かってみました。

御客屋跡を過ぎると、道の脇に

古い佇まいの家々が続いていました。

撮影: 2017年7月

この先、通りの突き当りに御茶屋がありました。

萩往還は、長州藩主の参勤交代にも使われ、

その際に藩主の宿泊所だったところです。

撮影: 2017年7月

門を抜けると広大な敷地が広がっていました。

御茶屋跡は明治に入って小学校となり、その後

製材所として利用されていたようです。

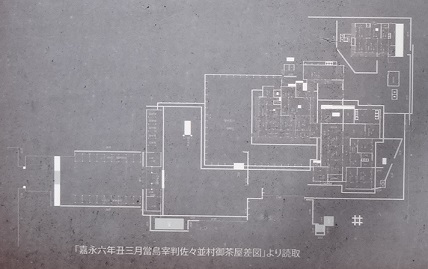

撮影: 2017年7月

敷地を入ったところに溝がありましたが、

これは当時の堀の跡でしょうか。

現地の案内板によると、この地に三つの棟の

大きな屋敷が建てられていたようです。

茅葺の149坪もの広さだった様です。

撮影: 2017年7月

この建物は残念ながら1886年(明治19年)に

解体されてしまったそうです。

萩往還は、御茶屋で右に折れ、

山間へと入っていきます。

撮影: 2017年7月

坂道を上りだしてすぐに一里塚跡がありました。

上の写真の道の左手の石垣の所がその跡です。

今では山の木々に覆われて良く分かりませんが、

昔は旅人の目印として整備されていたのでしょうか。

坂道を上ったところに貴布禰神社がありました。

撮影: 2017年7月

京都の貴船神社を勧進して創建されたそうです。

以前は、坂の下の御茶屋の場所にあったようですが、

御茶屋が設けられる際に、現在地に移されたそうです。

京都の貴船神社の様子は こちらです。

萩往還はこの先は山の中の道となります。

この時は、貴布禰神社にも立ち寄らずに引き返して

しまいましたが、後で地図で確認すると、この先を

右に進むと、佐々並の集落を一望できる高台があり、

そこに行けばよかったと後悔しました。

以前、役場のあった御客屋跡まで戻り、

萩往還に沿って今度は北に向かいました。

御茶屋跡から眺める佐々並の集落です。

撮影: 2017年7月

佐々並の集落は、集落の中ほどを流れる佐々並川によって

二つに分けられ、南側を市地区、北側を久年地区といい、

両地区とも重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。

但し、名称は「佐々並市重要伝統的保存地区」とされ、

久年地区の名前が入っていないのが、少々疑問です。

撮影: 2017年7月

静かな佐々並・市の集落です。

上右の写真は、江戸時代に目代所だった建物で、

当時から宿屋としても営業したいたそうです。

幕末の志士たちもここに宿泊したそうです。

この先に高札場がありました。

撮影: 2017年7月

高札場跡のすぐ横には佐々並川が流れています。

撮影: 2017年7月

街道の周辺以外は、田畑や山が広がり、

とてものどかな景色でした。

佐々並川を渡ると久年地区です。

久年地区の町並みは市地区よりも

比較的新しく民家が多い印象です。

撮影: 2017年7月

久年の集落に入ってすぐにお寺がありました。

西岸寺です。

撮影: 2017年7月

江戸時代初期に佐々並の集落が整備された時に

現在地に移転し、本堂は1738年(元文3年)に

再建されたものだそうです。

萩往還は、西岸寺の先で左に折れ、坂道となります。

撮影: 2017年7月

暫くは民家が道の脇に続いていましたが、

やがて山の斜面となり景色も開けました。

撮影: 2017年7月

道の脇に大きな「萩往還」の看板もありました。

ここからは山間の峠道となりました。

道の両脇に大きな杉の木が立ち並び、

周囲は鬱蒼とした感じになりました。

藪蚊も急に何匹も襲ってきました。

撮影: 2017年7月

江戸時代は、この道を通って萩まで歩いていた

かと思うと、当時の人の不便さが身に沁みます。

当時の石畳も残っていました。

萩往還を佐々並市の集落まで戻りました。

江戸時代に目代所だった旧小林家に向かいました。

撮影: 2017年7月

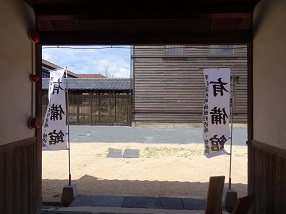

ここは今では萩往還おもてなし館

として公開されています。

帰りのバスの時間まで暫くあったので

中に入ってみました。

撮影: 2017年7月

質素ですが、広々とした室内は心落ち着く空間でした。

この日は早朝から散策し詰めで汗も掻いていましたが

部屋を渡る風も心地よく疲れも癒されました。