|

|

|

|

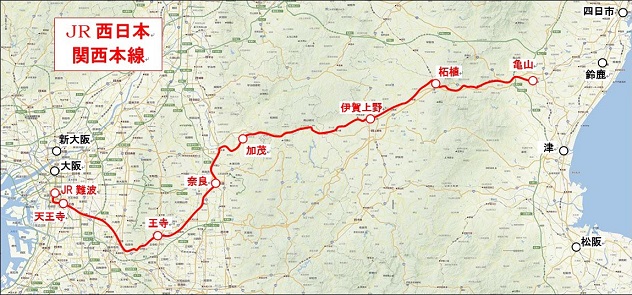

JR西日本 関西本線

(亀山 - JR難波)

JR West, Kansai Main Line

撮影: 2010年10月

関西本線は名古屋から四日市、亀山、奈良を経由し、

大阪のJR難波に至る174.9kmの路線です。

JR発足後は、名古屋 - 亀山間がJR東海によって、

亀山 - JR難波間がJR西日本によって運営されています。

名古屋と大阪の近郊区間になっている、名古屋 - 亀山・

加茂 - 奈良 - JR難波間は電化されていますが、

中間の関 - 加茂間は未電化区間です。

このページではJR西日本の運営する

亀山 - JR難波間を紹介します。

JR東海の関西本線の乗車記はこちらです。

Yahoo地図に追記

関西本線の歴史は、1888年(明治21年)に大阪鉄道が

湊町(現:JR難波) - 柏原間を開通させた事でスタートしています。

大阪鉄道は1892年(明治25年)に奈良までの路線を開業しています。

1890年(明治23年)には関西鉄道が、奈良以東の路線を開業させ、

1899年(明治32年)に名古屋 - 奈良間が開通しました。

翌1900年(明治33年)には、大阪鉄道が関西鉄道に路線を譲渡し、

名古屋 - 湊町間が関西鉄道の路線として運営されるようになりました。

1907年(明治40年)に関西鉄道が国有化され、

1987年(昭和62年)にはJR化され、亀山以東がJR東海、

亀山以西がJR西日本の路線になっています。

以前は、一日一往復ながら名古屋から急行「かすが」が奈良まで走り、

東京や名古屋から関西へのアクセス路線という面目を僅かに保って

いましたが、今では亀山と加茂で、列車の運行が寸断され、特に、

亀山 - 加茂間は列車の運行本数も少なく、本線と呼ぶには

相応しくないようなローカル線になっています。

その関西本線の亀山 - JR難波間は、何度か乗ったことがあります。

2010年10月に乗車した際の様子を中心に紹介しようと思います。

亀山 - 伊賀上野

Kameyama - Iga Ueno

Updated: Oct. 12, '16

伊賀上野 - 奈良

Iga Ueno - Nara

Oct. 18, '16

奈良 - 天王寺

Nara - Tennouji

Nov. 21, '16

天王寺 - JR難波

Tennouji - JR Namba

NEW! Nov. 27, '16

JR西日本・関西本線のTOPに戻る JR編に戻る

|

|

|

|

亀山 - 伊賀上野

(Kameyama - Iga Ueno)

関西本線の亀山駅は、JR東海とJR西日本の

接続駅になっています。

この亀山駅では関西本線の他に津、松阪方面に

向かう紀勢本線の起点にもなっています。

2012年に訪れた際に、紀勢本線の列車を見かけました。

撮影: 2012年1月

この車両はキハ40系と呼ばれる国鉄時代から

引き継がれている車両です。

JR東海では、2016年3月のダイヤ改正で

廃車になっています。

2010年10月、名古屋発7:40の普通電車に乗り、

亀山で、加茂行きの普通列車に乗って

関西本線の旅を続けました。

名古屋から亀山までは電化されていましたが、

亀山からの関西本線は未電化区間となります。

撮影: 2010年10月

亀山 - 加茂間で運行されている

キハ120系の気動車です。

レールバスタイプの車両です。

関西本線の亀山 - 加茂間は、列車本数も少なく、

運行される車両数も少ないのですが、

いつも混雑している印象があります。

2010年に乗車した際には2両編成でした。

亀山駅を発車した加茂行きからの

前面展望の様子です。

撮影: 2010年10月

多くの線路が輻輳しています。

亀山駅の西側には、かつて広大な車両基地がありましたが

その大部分は撤去され、雑草が生える空き地になっていました。

加茂行きの車内の様子です。

撮影: 2010年10月

座席がほぼ埋まった状態でしょうか。

ローカル線の車内としては賑わっている方だと思います。

しばらく走ると、前方に鈴鹿山脈の

山々が見えてきました。

撮影: 2010年10月

山並みの一番右端が鎌ヶ岳でしょうか。

その奥に御在所岳がある筈です。

御在所岳の様子はこちらです。

この先で立派な高速道路の下をくぐり、

しばらく走ると関に到着しました。

亀山に向かう上り列車が停車していました。

撮影: 2010年10月

関は東海道の宿場町です。

今でも当時の面影が残る宿場の様子が残っています。

関宿の散策記はこちらです。

この関駅の佇まいも、蒸気機関車が走っていた時代、

そのままのような気がします。

関を出ると、関西本線は鈴鹿川の

小さな谷に分け入っていきました。

撮影: 2010年10月

人家も少なく、次第に山深くなっていきました。

撮影: 2010年10月

鈴鹿山脈の鞍部を越えていくのですが、

それでも、山深い峠越えです。

途中の加太に到着しました。

撮影: 2010年10月

加太は山間の小駅です。

一日の乗降客数は150人に足りていません。

加太からは鈴鹿山脈を越える峠になり、

25‰の勾配を上っていきました。

広々とした高原のような景色の中を

走っていきます。

撮影: 2010年10月

加太越と呼ばれる区間で、蒸気機関車全盛の時代には

D51が重連で貨物列車を牽引し、黒い煙を吐きながら

走る様子はファンの間では有名だったようです。

急勾配がしばらく続くと、人家のないところに

側線が分岐・合流するのが見えてきました。

撮影: 2010年10月

駅間距離が8.9kmもある加太と次の柘植の

間に設けられた中在家信号場です。

急勾配が続く区間に信号場を設けた為、

スイッチバック式になっています。

以前、この区間には名古屋 - 奈良間の急行「かすが」や

名古屋から京都に向かう急行「平安」、京都 - 鳥羽間の

急行「志摩」などの優等列車や、貨物列車も運行されており、

中在家信号場も活躍していましたが、2006年以降は

使われなくなっています。

中在家信号場を過ぎ、加太トンネルで

鈴鹿山脈を越えました。

撮影: 2010年10月

蒸気機関車が走っていた時代には、このトンネル内で

乗務員の窒息事故を防ぐため、名古屋側のトンネルの

入り口に遮断幕が設けられ、列車がトンネルに

入った直後に幕が下されていたそうです。

加太トンネルを抜けると下り勾配となります。

貯水池の脇を抜け、薄の穂の中を

快適に下っていきました。

撮影: 2010年10月

しばらく人家を見かけませんでしたが、

やがて車窓に集落が見えて来ます。

撮影: 2010年10月

こうして草津線との接続駅・柘植に到着しました。

電化されている草津線のホームには

架線が張られていました。

撮影: 2010年10月

柘植では多くの乗客が下車し、

草津線の電車に乗り換えて行きました。

撮影: 2010年10月

柘植を発車した際の前面展望の様子です。

電化されている草津線の線路が直進し、

関西本線の線路は左手に分かれていきます。

撮影: 2010年10月

線路配置や草津線の架線柱を見ていると

支線の草津線の方が本線のように思えてきます。

実際、関西鉄道が鉄道を敷設した際も、

東海道に沿う草津線ルートを優先して

柘植まで開業させたそうです。

柘植駅を発車すると、のどかな田園風景が広がりました。

撮影: 2010年10月

田圃の中をほぼまっすぐに線路が続いています。

次の新堂駅に停車した際の様子です。

撮影: 2010年10月

車内もそうですが、比較的

若い人の姿が目につきました。

新堂からものどかな田園風景の

中を走って行きました。

撮影: 2010年10月

この辺りの家々は、堂々とした造りの家が多く、

豊かな地域という印象があります。

次の佐那具に到着しました。

撮影: 2010年10月

先ほどの新堂は1日の乗降客数が約500人。

この佐那具駅は300人ほどしかありません。

そんな小駅の佐那具駅ですが、駅構内の

ホームは長く、以前は長い編成の列車が

発着していた事を伺わせます。

上下線の間隔が広いのは、往時はこの間に

中線と呼ばれる貨物列車の退避用の

線路があった証です。

やがて工場やマンションなども

遠くに現れるようになりました。

その向こうの丘陵地の上には

伊賀上野城の天守も見えてきました。

撮影: 2010年10月

亀山から34.6kmの距離を約45分かけて

伊賀上野駅に到着しました。

撮影: 2010年10月

伊賀上野は上野市の中心街に向かう

伊賀鉄道との接続駅です。

伊賀上野 - 奈良

(Iga Ueno - Nara)

伊賀上野は、伊賀鉄道との接続駅です。

日本100名城に名を連ねている上野城へは

この伊賀上野で伊賀鉄道への乗り換えが便利です。

2015年には、上野城に訪れた後、

この伊賀上野から関西本線の列車に乗りました。

撮影: 2015年7月

伊賀鉄道のホームは、駅の西側に位置しています。

撮影: 2010年10月

関西本線のホームを間借りする形で

伊賀鉄道の電車が停車していました。

伊賀上野を発車すると、再び

のどかな景色の中を走っていきました。

しばらく、日本の原風景のような里山の景色が

続いていましたが、車窓左手の一段低いところに

大きな川が流れているのが見えました。

撮影: 2010年10月

それまでの、のどかな景色とは一変する眺めですが、

地図で調べてみると、この川は木津川でした。

宇治川や桂川と合流し、淀川となって大阪湾に

流れ込む川ですが、伊賀上野の盆地から

流れ出ているとは知りませんでした。

7.3kmと長い駅間距離を走り、島ヶ原駅に到着しました。

撮影: 2010年10月

この駅も、長いホームと、中線が撤去された上下線の

間隔が広い駅構内となっていて、列車を待つ人の

少なさと相まって、往時の賑わいとの差を実感します。

撮影: 2010年10月

島ヶ原から山間となり、勾配を下っていきます。

人家もない山間にポイントが現れました。

こんなところに信号場があるのか、と思ったのですがカーブを

曲がった先にホームが現れ、月ケ瀬口駅に到着しました。

撮影: 2010年10月

月ヶ瀬口駅の手前で県境を越え、京都府に入っています。

三重県と京都府が県境を接しているとは知りませんでした。

月ヶ瀬口の先で、再び木津川の淵を走り、

次の大河原の先で、その木津川を渡りました。

撮影: 2010年10月

この上流で、木津川は名張川と合流し、

水量が多く、滔々と流れていました。

撮影: 2010年10月

関西本線は、ここから暫く木津川に沿って走ります。

亀山 - 柘植間の加太越えに次ぐ見所と思います。

撮影: 2015年7月

木津川の作った渓流の脇を走る関西本線です。

川の脇の狭い隙間を縫うように走っています。

撮影: 2015年7月

この渓流の眺めを楽しむうちに、笠置に到着しました。

撮影: 2010年10月

川沿いにある駅で、堤防の上は桜の並木があり、

春には綺麗な景色が眺められるようです。

笠置からも木津川に沿って走りました。

撮影: 2010年10月

耕地が広がり、木津川から離れると、

高層のマンションも現れ、加茂に到着しました。

撮影: 2010年10月

加茂駅は、3線3面の構造です。

JRの駅には珍しく、線路の両側に

ホームがある構造になっています。

中央の線路に亀山からの列車が到着し、

両側の番線に発着する奈良方面への列車に

跨線橋を使わずに乗り換えられる構造です。

亀山から到着したキハ120系気動車です。

撮影: 2015年7月

日中は一時間に1本の運転本数ですが、

各駅から乗り込む人で、車内は立ち席も出る

乗車率でしたがそのほぼ全員がここで乗り換えです。

JR西日本の221系快速電車です。

「大和路快速」という愛称がついています。

撮影: 2010年10月

関西本線は加茂からJR難波までの間は電化され、

この快速列車は、天王寺から大阪環状線に乗り入れ

大阪駅から鶴橋を経由し、天王寺まで走っています。

大阪まで直通するアーバンネットワークの列車ですが、

加茂からの車窓は、鄙びた光景でした。

撮影: 2010年10月

関西本線が開業した当時はこの加茂から南下し、

木津を経由せずに奈良に至っていました。

撮影: 2015年7月

1907年に、今の木津経由の路線が開業し、

この真っすぐ奈良に向かう路線は廃止された

のですが、その痕跡は判りませんでした。

丘陵地も広がる景色を眺めるうちに

大きく左にカーブを切り、奈良線の

線路が見えると木津に到着しました。

撮影: 2015年7月

関西本線、奈良線そして片町線の3つの路線の

接続駅ですが、ホームの上屋も古いままで、

どこかのんびりとした雰囲気が漂っています。

木津駅に停車中の大和路快速です。

撮影: 2010年10月

木津からは複線電化区間となり、いよいよ

大都市圏の路線という雰囲気になりました。

途中、丘陵地を越える辺りにある平城山駅です。

撮影: 2010年10月

平城山の先の丘陵地を回り込むように走ると

住宅が広がり、線路も高架になりました。

撮影: 2010年10月

奈良に到着しました。

奈良は、駅所在地が街の中心から離れている事や

大阪までのルートが近鉄に比べ大廻になっている事、

国鉄時代に長らくサービス向上が図られていなかった

事などから、駅の利用者数は近鉄の6割程です。

しかし、関西本線の列車に揺られて、長閑な山間の

景色を眺めた後では、久しぶりの都会と実感しました。

2010年10月には、奈良で下車し、

久しぶりに奈良の名所を散策しました。

撮影: 2010年10月

奈良駅では2010年3月に高架化工事が完成しています。

1934年から使われていた2代目の駅舎が高架化によって

取り壊されるという話もありましたが、18m程移転し、

観光案内所として活躍していました。

奈良の散策記はこちらです。

西ノ京の散策記はこちらです。

奈良 - 天王寺

(Nara - Tennouji)

2010年10月、西ノ京と奈良の散策を終え、

奈良から大阪に向かいました。

奈良と大阪の間は、生駒山地をまっすぐに貫く

近鉄奈良線が、大阪難波と近鉄奈良の立地も

優れていて、関西本線はわき役の存在です。

JR発足以降、運転本数が増えている関西本線ですが、

奈良駅の乗客数は、ここ20年間で15%程減少しています。

撮影: 2010年10月

奈良駅で乗り込んだ「大和路快速」です。

高架の奈良駅を発車し、すぐに

桜井線が左に分かれていきました。

撮影: 2010年10月

奈良の市街をしばらく高架で走りました。

周囲には新興住宅地やマンションが多いようです。

撮影: 2010年10月

地平に降りてからも住宅が建ち込めていました。

進行右手遠くに唐招提寺や薬師寺がありますが、

その姿は見つけられませんでした。

西ノ京の散策記はこちらです。

田圃も現れるようになり、郡山に到着しました。

撮影: 2010年10月

大和郡山市の代表駅ですが、市街地の

中心からは700m程東に外れています。

近鉄の郡山市の方が市街地に近く、

JRは不利になっています。

JRの郡山駅の一日の利用者は5000人程。

近鉄の郡山駅は9000人以上です。

近鉄の場合、大阪や奈良に向かうには西大寺での

乗り換えが必要ですが、近鉄を選ぶ人が多いようです。

郡山を発車すると水の張った

田圃が多く現れました。

撮影: 2010年10月

大和郡山市は東京の江戸川区や愛知県の

弥富市などと並び、日本有数の金魚の産地です。

水の張った田圃は金魚の養育池と思います。

この先で、近鉄樫原線をアンダークロスしました。

車窓風景は次第にのどかなものとなりました。

大和小泉を過ぎ、法隆寺に停車しました。

撮影: 2010年10月

駅名の通り、あの法隆寺への最寄り駅です。

法隆寺駅を発車すると斑鳩の里の景色が広がりました。

撮影: 2010年10月

法隆寺五重塔の九輪が見えていると思いますが

如何せん、線路際の電線が邪魔でした。

この先で大和川を渡りました。

撮影: 2010年10月

関西本線は、この先で何度も

この大和川を渡ることになります。

大和川の向こうに見える山は奈良盆地の

西の端に位置する信貴山です。

奈良から15分で王寺に到着しました。

和歌山線との接続駅で、近鉄生駒線や田原本線も

乗り入れており、駅構内は広く立派でした。

撮影: 2010年10月

奈良 - 天王寺の間の駅では最も乗客数が多く

24,000人程で、奈良よりも上回っています。

日中は、王寺発の普通列車も数多く設定され、

大和路快速とは緩急接続されています。

王寺で奈良盆地も尽き、ここからは

大和川に沿う渓谷となりました。

生駒山から信貴山に連なる山々と

葛城山地との間の隘路を走ります。

王寺を発車してすぐに再び大和川を渡り、

次の三郷を通過すると、大和川を渡り

左岸の崖っぷちのところを走っていきました。

撮影: 2010年10月

関西本線のこの区間が1892年(明治25年)に開業した際には

右岸を走っていましたが、1932年(昭和7年)に起きた

地すべりの為に、線路を付け替え、対岸を走る事になったそうです。

大阪府との県境を越え、何度目かの大和川を渡りました。

撮影: 2010年10月

この隘路を過ぎると、大阪平野が広がります。

近鉄大阪線をアンダークロスし、柏原駅を通過しました。

撮影: 2010年10月

大阪平野に入ると、住宅が密集しています。

撮影: 2010年10月

左右の展望が効かない状況で久宝寺に到着しました。

この久宝寺でも、快速列車と普通列車との緩急連絡が

されていますが、不思議な事に快速を退避する普通列車が

本線上に停車し、快速列車はポイントを割って副本線に入りました。

撮影: 2010年10月

かつては貨物の操車場があり、乗降も少ない駅でしたが、

1984年に廃止となった操車場跡が開発され、

2001年からは快速電車の停車駅になってます。

その後は乗客数も増え、2015年には1995年当時の

3倍以上の16,000人以上の乗客数です。

2008年3月には片町線の放出との間を短絡する

おおさか東線も開業し、久宝寺駅の重要性は

一層、高まっています。

JR おおさか東線の乗車記はこちらです。

久宝寺を発車すると複々線となりました。

中央の2つの線路がおおさか東線の路線で、

すぐに高架となり、右へ分かれていきました。

撮影: 2010年10月

おおさか東線から平野駅方面への接続線が合流し、

東部市場前の貨物駅を過ぎると、もう天王寺です。

撮影: 2010年10月

阪和線の線路をアンダークロスすると、

関西本線と大阪環状線のホームが見えてきました。

撮影: 2010年10月

奈良から37.5kmの距離を34分で到着です。

撮影: 2016年11月

一日に14万人ほどの乗車人員のある天王寺駅。

いつも、多くの人の乗り降りがあり、駅は活気づいています。

天王寺 - JR難波

(Tennouji - JR Namba)

奈良から乗車した大和路快速は、天王寺から

大阪環状線に乗り入れ大阪に向かいます。

2010年10月に乗車した際も、大和路快速に乗り通していたので、

天王寺からJR難波までの間を2016年11月に再乗してみました。

撮影: 2016年11月

乗車したのは天王寺 14:47 発の和歌山線の高田発の快速です。

日中、高田発の快速はほぼ1時間に2本運行されており、

多くが上の写真の221系4両編成が使われているようです。

天王寺駅は阪和線が北側に高架の位置にホームがあり、

関西本線と大阪環状線は地平にホームがあります。

撮影: 2016年11月

地平といっても掘割にホームがあり、その上に駅舎が

建てられている為、半地下の様になっています。

天王寺を発車すると右手に見える

大阪環状線の線路と並走します。

撮影: 2016年11月

大阪環状線の外回りの線路がすぐに高架となり、

関西本線の線路を跨いで行きました。

撮影: 2016年11月

複々線の真ん中を関西本線、外側が大阪環状線となります。

関西本線の線路はほぼ真っすぐに進んでいきますが、

周囲の地形が低地となり、高架となって新今宮に向かいました。

新今宮に到着しました。

関西本線の上り線には緑の普通電車が停車していました。

撮影: 2016年11月

新今宮は南海電鉄との接続駅です。

駅の西側で南海電鉄の線路が、

JRをオーバークロスしていました。

撮影: 2016年11月

新今宮を発車すると関西本線と

大阪環状線の間に渡り線がありました。

撮影: 2016年11月

大阪行きの大和路快速は、この渡り線を通って

外側の大阪環状線へと移っていきます。

乗車した快速列車はJR難波行なので

真っすぐに進みました。

しばらくすると、並走する大阪環状線内回り線が

高々架となり、関西本線の上を跨ぐようになりました。

撮影: 2016年11月

大阪環状線の内回り線が、関西本線に覆い

かぶさるような状態のまま今宮駅に差し掛かります。

撮影: 2016年11月

2016年11月には快速に乗車したので、

この今宮駅は通過していきました。

今宮を通過すると、関西本線の線路は

下り坂となり、高架から一気に地下へと

入っていきました。

撮影: 2016年11月

以前、関西本線の終点は湊町駅といい、

近鉄電車や南海電車の発着する難波から

すぐ近くに位置しながら、寂れた雰囲気の駅でした。

湊町はJR難波と改称され、1996年(平成8年)に地下化され、

その上には大阪シティエアーターミナルが造られています。

撮影: 2016年11月

天王寺から乗車した快速列車は、JR難波駅に進入しました。

撮影: 2016年11月

JR難波駅に到着した221系快速列車です。

将来、JR難波駅から北上し、新大阪に至る

「なにわ筋線」の建設計画があります。

この新線が開業すると、JR難波駅は

さらに発展する事と思います。

JR編に戻る