|

|

|

|

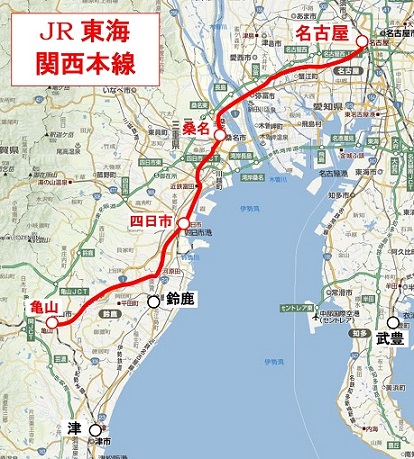

JR東海 関西本線

(名古屋 - 亀山)

JR Central, Kansai Main Line

撮影: 2012年1月

関西本線は名古屋から四日市、亀山、奈良を経由し、

大阪のJR難波に至る174.9kmの路線です。

JR発足後は、名古屋 - 亀山間がJR東海によって、

亀山 - JR難波間がJR西日本によって運営されています。

名古屋と大阪の近郊区間になっている、名古屋 - 亀山・

加茂 - 奈良 - JR難波間は電化されていますが、

中間の関 - 加茂間は未電化区間です。

このページではJR東海の運営する

名古屋 - 亀山間を紹介します。

JR西日本の関西本線の乗車記はこちらです。

Yahoo地図に追記

関西本線の歴史は、1888年(明治21年)に大阪鉄道が

湊町(現:JR難波) - 柏原間を開通させた事でスタートしています。

大阪鉄道は1892年(明治25年)に奈良までの路線を開業しています。

1890年(明治23年)には関西鉄道が、奈良以東の路線を開業させ、

1899年(明治32年)に名古屋 - 奈良間が開通しました。

翌1900年(明治33年)には、大阪鉄道が関西鉄道に路線を譲渡し、

名古屋 - 湊町間が関西鉄道の路線として運営されるようになりました。

1907年(明治40年)に関西鉄道が国有化され、

1987年(昭和62年)にはJR化され、亀山以東がJR東海、

亀山以西がJR西日本の路線になっています。

JR東海が運営する事になった名古屋 - 亀山間は、国鉄時代には、

未電化で、運転本数も少なく、客車列車も走るような路線でしたが、

JR化後は運転本数も増え、伊勢鉄道経由で鳥羽行の快速「みえ」や

亀山行の快速も毎時一往復づつ走るようになりました。

快速「みえ」の乗車記はこちらです。

その関西本線の名古屋 - 亀山間は、何度も乗ったことがあります。

2010年10月に乗車した際の様子を中心に紹介しようと思います。

名古屋 - 桑名

Nagoya - Kuwana

Sep. 24, '16

桑名 - 四日市

Kuwana - Yokkaichi

Sep. 30, '16

四日市 - 亀山

Yokkaichi - Kameyama

NEW! Oct. 04, '16

関西本線のTOPに戻る JR編に戻る

|

|

|

|

名古屋 - 桑名

(Nagoya - Kuwana)

名古屋駅の関西本線のホームは、

新幹線に最も近い12番線と13番線になっています。

撮影: 2012年3月

13番線に停車中の四日市行の普通電車です。

ホーム反対側は特急「ワイドビュー南紀」や

快速「みえ」が発着する12番線です。

撮影: 2010年10月

2010年10月に乗車した際にも、快速「みえ」を

待つ乗客が長い列を作っていました。

快速「みえ」の乗車記はこちらです。

2010年10月、7:40発の普通列車に乗車しました。

関西本線は、名古屋を発車すると、

すぐに新幹線をアンダークロスします。

撮影: 2015年2月

東海道本線と中央西線の線路も左に分かれていきました。

中央西線の乗車記はこちらです。

その先で、あおなみ線の線路もアンダークロスし、

再開発された笹島地区を進んでいきます。

あおなみ線の乗車記はこちらです。

撮影: 2010年10月

振り返ると、名古屋駅前の高層ビルが

建ち並んでいました。

あおなみ線のささしまライブ駅を過ぎると、

進行右手に車両基地が広がります。

撮影: 2010年10月

この車両基地には、JR東海の看板列車の特急「ワイドビューひだ」や

特急「ワイドビュー南紀」用のキハ85系の車両が停車していました。

この先のJR東海名古屋工場を過ぎると、

複線だった関西本線は単線となりました。

進行右手から近鉄の線路がより沿ってきます。

撮影: 2010年10月

丁度、アーバンライナーが走り去っていきました。

左手にはあおなみ線の電車も走っています。

この辺りは鉄道路線が集中しているので、

車窓風景が楽しい区間です。

地平から勾配を上ると、左手を走っていたあおなみ線は

左にカーブを切り関西線と分かれていきます。

関西本線は右にカーブを切り、八田駅に到着しました。

撮影: 2010年10月

八田駅は地下鉄東山線と近鉄名古屋線との接続駅です。

2002年に高架化されていますが、その際に500m東側に

駅の場所が移り、他路線との乗り換えが便利になっています。

名古屋から八田までの区間の前面展望の動画です:

撮影: 2012年3月

八田を発車すると地平に下り、近鉄をアンダークロスしました。

撮影: 2010年10月

近鉄名古屋線は、名古屋 - 四日市間で概ね関西本線と

並走していますが、ここから弥冨までの区間は、

1 〜 2km程、JRの南側を走る様になります。

近鉄をアンダークロスすると、庄内川と

新川の鉄橋を続けて渡りました。

撮影: 2010年10月

名古屋の西側は、濃尾平野の低湿地が続き

ゼロメートル地帯が広がっています。

新川を越えると、新しい住宅が増え、マンションや

高層団地も車窓から見えるようになり、

春日駅に到着しました。

八田 - 春日間の前面展望の動画です:

撮影: 2012年3月

春日駅は2001年に開業した新しい駅ですが、

周囲にこうしたアパートや住宅があるため、名古屋と

桑名の間の駅では、最も利用客の多い駅になっています。

撮影: 2012年3月

春日を発車すると、平地に住宅地が広がる光景になりました。

撮影: 2012年3月

春日の次の駅が蟹江です。

撮影: 2012年3月

2012年3月に乗車した際には、

ここで快速「みえ」と交換しました。

名古屋地区の関西本線は、鳥羽へ向かう快速「みえ」と

亀山行きの快速、そして四日市の普通列車が2本と

一時間に4本の列車が走っています。

しかし、名古屋から弥富までは単線区間が続く為、

頻繁に列車の交換があります。

蟹江から次の永和に向かう線路の様子です。

撮影: 2010年10月

単線ですが、複線用の土地は確保されています。

この区間の関西本線の線路容量は限界にきている様にも

思えるので、早く複線化されないか、といつも思います。

列車は日光川を渡りました。

撮影: 2012年3月

まるで水郷地帯のような眺めです。

次の永和では亀山からの快速電車の通過待ちでした。

撮影: 2012年3月

広い濃尾平野を走っているので、

ずっと平地が続いています。

遠くに高速道路が見えて来ました。

撮影: 2010年10月

田圃の中、複線になったと思ったら、

電車が停車しました。

ここは白鳥という名前の信号場です。

撮影: 2010年10月

2010年10月に乗車した際には、この白鳥信号場に

停車中に、快速「みえ51号」が先行していきました。

白鳥信号場から住宅が増え、到着したのは弥富駅です。

弥富駅は名鉄尾西線との乗換駅です。

撮影: 2010年10月 |

撮影: 2012年3月 |

弥富駅に発着する列車は、JR・名鉄とも一時間に2本ですが、

接続は考慮されておらずJRの列車に乗っていて、

名鉄の車両を見る機会はそれ程多くはありません。

この弥富駅は海抜マイナス0.93mの位置にあり、

地上駅としては日本で最も低い駅になっています。

弥富を発車すると関西本線は立派な

複線となり、木曽川橋梁を渡ります。

撮影: 2010年10月

愛知県と三重県の県境を越え、鉄橋を渡り終えると、

木曽川と長良川に挟まれた長島に入ります。

周囲を堤防で囲われた輪中の地です。

弥富 - 長島間の前面展望の動画です:

撮影: 2012年3月

長島で行違った名古屋行きの普通電車です。

撮影: 2012年3月

長島を発車し、再び勾配を上り

長良川の鉄橋へと向かいました。

撮影: 2012年3月

車窓から眺める輪中の景色です。

以前は、堤防に沿って集落が形成されていたそうですが

今では、平地にも住宅地が広がっています。

車窓から眺める輪中の景色です。

以前は、堤防に沿って集落が形成されていたそうですが

今では、平地にも住宅地が広がっています。

揖斐・長良川橋梁を渡りました。

近鉄の揖斐・長良橋梁が並走し、

その向こうに長良川河口堰も見えています。

撮影: 2010年10月 |

撮影: 2012年3月 |

長良川に続き、堤防で長良川と隔てられた

揖斐川も渡っていきます。

木曽川も合わせ、川幅いっぱいに水を湛えて流れる

この三つの川はいかにも大河といった感じがします。

揖斐・長良橋梁を渡りえ終えると

関西線は大きく左にカーブを切りました。

撮影: 2010年10月

この区間の動画は、こちらです:

撮影: 2012年3月

進行方向左手を走っていた近鉄名古屋線が

右側に移ると、次の桑名ももうすぐです。

撮影: 2010年10月

桑名 - 四日市

(Kuwana - Yokkaichi)

名古屋から33分で桑名に到着しました。

桑名は名古屋 - 四日市駅間で最も乗降客の多い駅です。

撮影: 2012年3月

国鉄時代には、殆どの乗客が近鉄を利用していたと思いますが、

国鉄末期に、名古屋 - 桑名間には特定区間運賃が適用され

JRになって以降、消費税改定以外に運賃値上げがなかった為、

この区間の運賃はJRの方が90円安くなり、運転本数が

増えた事もあって、JRを利用する人も増えたようです。

桑名は、養老鉄道と三岐鉄道北勢線との接続駅です。

発車した後、進行左手に北勢線の電車が見えました。

撮影: 2010年10月

近鉄名古屋線は軌間が1,435mmの標準軌、JRと養老鉄道が

1,067mmの狭軌、そして北勢線の軌間は762mmの特殊狭軌です。

こうした3つの軌間の異なる路線が集まっている駅は、

日本の中では、桑名駅だけだと思います。

世界的にも珍しいのではないでしょうか。

三岐鉄道北勢線の乗車記はこちらです。

桑名を発車すると単線となり、先ほど

眺めた北勢線をアンダークロスしました。

撮影: 2010年10月

北勢線の鉄橋や橋桁は、いかにも心細い造りです。

この橋桁を過ぎると、関西本線は再び複線になります。

北勢線の鉄橋を掛けかえれば、単線区間を解消する

事が出来ますが、その計画はないように思います。

複線となり、しばらく走ったところで、

上り電車とすれ違いました。

撮影: 2010年10月

この先で、近鉄をアンダークロスしていきます。

この辺りは直線的な線路配置が続き、

関西本線の電車もスピードを上げて走ります。

撮影: 2010年10月

緩やかな丘陵地を抜け、朝日を過ぎ、

田圃が広がる景色となりました。

朝明川を渡ると、関西線は3つの鉄橋を

次々とアンダークロスしていきます。

最初と二つ目の鉄橋が三岐鉄道三岐線、

最後の一つが近鉄名古屋線の鉄橋です。

撮影: 2010年10月

この辺りの関西本線、三岐鉄道、そして

近鉄名古屋線の線路配置は少々複雑です。

西側(進行右手)から近づいてきた三岐鉄道・

三岐線の線路がまずは、JR関西本線を跨ぎます。

一旦、関西本線を跨いだ三岐線の線路が、

再びJR関西本線を跨いで西側に移り、最後に

近鉄名古屋線が、関西本線を横断するように

オーバークロスするという線路配置です。

三岐鉄道三岐線は、元々は関西本線の富田駅に

乗り入れていたのですが、運転本数が少なく、不便な

関西本線を諦め近鉄富田駅に乗り入れる様になっています。

このため、関西本線を二回も跨ぐ線路配置になっていますが、

一つ目と二つ目の鉄橋の間で、貨物線が分岐していて、

近鉄をくぐる際には、その貨物線と関西本線が並走しています。

上右の写真、鉄橋をくぐる一番左の線路がその貨物線です。

三岐線は終点の2駅手前の東藤原駅と愛知県の衣浦臨海鉄道との間で

貨物列車が運行されていて、この貨物線は今も現役です。

三岐鉄道三岐線の乗車記はこちらです。

こうして富田駅に到着しました。

四日市市北部の住宅も密集している地区ですが

多くの人が、近くの近鉄富田駅を利用する為、

関西本線の富田駅はひっそりとしています。

富田の町の散策記はこちらです。

撮影: 2010年10月

富田駅に停車中の亀山行の普通電車です。

この富田で、上り列車との行き違いです。

反対側のホームには貨物列車も停車していました。

桑名の先の北勢線のガードをアンダークロスしてから富田までは

複線でしたが、富田を出ると単線となり住宅地の間を抜けていきます。

撮影: 2010年10月

国道一号線のガードを潜り、

しばらく走ると富田浜に到着です。

2012年1月に、この富田浜から関西本線の

電車に乗る機会がありました。

撮影: 2012年1月

この富田浜も乗降客が少なく、一日僅か179人で、

駅員のいない無人駅になっています。

撮影: 2012年1月

2012年1月に乗車した際、到着した

四日市駅行きの電車の様子です。

日中、富田浜駅に到着するのは、

1時間に2本の四日市行の普通のみです。

富田浜を発車すると、景色が開け、

進行左手には、コンビナート群が見えてきます。

撮影: 2012年1月

コンビナートの手前に、大阪万博の際の

オーストラリア館だった建物が見えていました。

撮影: 2012年1月

四日市は、1960年代に深刻な公害の被害がありました。

四日市喘息の被害の中心は南部の塩浜地区でしたが、

この富田周辺では重油による魚の汚染が発生したようです。

コンビナートを眺めるうちに、三滝川を渡り、

引き込み線が寄り添っていました。

撮影: 2010年10月

四日市駅も、もうすぐです。

富田浜 - 四日市間の前面車窓風景の様子です。

撮影: 2012年1月

この区間は、再び複線になっています。

四日市に到着した普通電車です。

撮影: 2012年1月

2012年1月に乗車した際には、

この四日市で、亀山行に乗り換えました。

その待ち時間の間に、上りの特急

「ワイドビュー南紀」が到着しました。

撮影: 2012年1月

「ワイドビュー南紀」は名古屋と紀伊勝浦を結ぶ観光特急です。

一日に定期列車は4往復と本数も限られていますが、

四日市から終点の名古屋に向かう列車に

乗り込む人がいたのはちょっと驚きました。

四日市 - 亀山

(Yokkaichi - Kameyama)

四日市は、名古屋との結びつきが強く、

三重県最大の都市です。

四日市の散策記はこちらです。

本来であればこの関西本線も乗客で

溢れていても不思議ではありませんが、

あまり活気がありません。

四日市駅の東に広がる貨物の

留置場と工業地帯の様子です。

撮影: 2012年1月

以前は、この四日市駅が中心駅で、近鉄名古屋線も

駅前まで乗り入れていましたが、街の中心が西側に移り、

近鉄は線路配置を変え、繁華街に駅を設置しています。

Wikipediaより借用しています

今では、利便性なども含め、名古屋 - 四日市間の

競争では全くといっていい程、勝負にはなっていません。

四日市を発車すると亀山方面のホームの端に

伊勢鉄道の列車が停まっていました。

撮影: 2010年10月

伊勢鉄道は、関西本線の河原田で分岐し、津へと向かう鉄道です。

名古屋からの特急「ワイドビュー南紀」や、鳥羽や伊勢に向かう

快速「みえ」もこの路線を走りますが、国鉄民営化の際に

何故か第三セクターの運営する路線になっています。

「ワイドビュー南紀」が一日4往復、快速「みえ」が

毎時一本走るほか、先ほどのレールバスが

毎時一本程、四日市と津の間を結んでいます。

側線が寄り添い、また工業地帯へと向かう

貨物の枝線が分岐していきました。

撮影: 2010年10月

この先で近鉄名古屋線のガードをくぐります。

撮影: 2010年10月

進行左手には、再びコンビナートが見えています。

塩浜地区のコンビナートです。

撮影: 2012年1月

コンビナートの景色を眺めるうちに南四日市駅となり、

ここからは複線になりました。

撮影: 2010年10月

この複線区間で、快速「みえ」とすれ違いました。

快速「みえ」の乗車記はこちらです。

この先で内部川を渡ると、複線の線路間隔が

広がり、その内側に分岐していきました。

撮影: 2010年10月

真っすぐに進む線路が伊勢鉄道の線路で、

このまま複線で鈴鹿方面に向かいます。

関西本線の名古屋地区の実態は、名古屋 から

特急「ワイドビュー南紀」や快速「みえ」も走る

伊勢鉄道経由で津や松阪に向かう線路が本線で、

ここから亀山に向かう路線は支線の様です。

内側に分岐した関西線の線路は上下線が合流し

単線となって河原田駅に向かいました。

撮影: 2010年10月

地平にある関西本線の河原田駅です。

伊勢鉄道の駅は、左手の高架上にあります。

河原田駅から関西本線は鈴鹿川に沿うように

西へと向かっていきます。

撮影: 2010年10月

のどかな景色が広がります。

次の河曲(かわの)駅の北側は、

伊勢国分寺があったところとされています。

次の加佐登で、上り電車と交換しました。

撮影: 2010年10月

この辺りも、とてものどかなところです。

日本武尊の終焉の地とされていますが、

その事はあまり知られていないようです。

のどかな加佐登駅ですが、かつては

鈴鹿市の代表駅になっていた事がありました。

次の井田川も、小さな無人駅です。

撮影: 2010年10月

井田川を発車し、田圃が広がる景色の中、

やがて右に大きくカーブを切り、線路が

いくつも分岐するようになると亀山です。

撮影: 2010年10月

車窓左手から紀勢本線が合流するのですが、

駅の構内が広く、また合流するのが駅の直前なので

その線路を見つけるのは、なかなか容易ではありません。

撮影: 2010年10月

こうして亀山に到着した電車です。

日中の快速運転している時間帯で、名古屋から59.9kmの

距離を、1時間5分程、朝夕は、1時間20分程の所要時間です。

亀山駅の様子です。

撮影: 2012年1月

一時は液晶TVの生産基地として、「世界の亀山」

とまで称されましたが、駅はひっそりとしていました。

亀山には江戸時代に亀山藩が置かれていました。

亀山城の登城記はこちらです。

城下町・亀山の散策記はこちらです。

亀山は、JR東海とJR西日本との接続駅です。

奈良方面に向かうには、JR西日本の列車に

乗り換えになります。

JR西日本の関西本線の乗車記はこちらです。