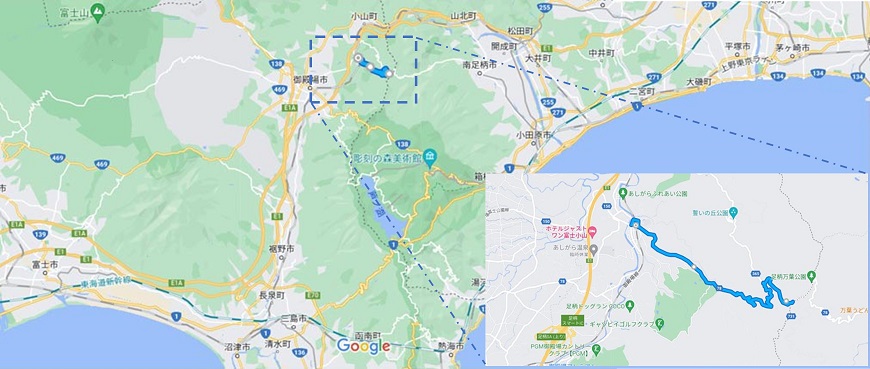

Old Road to Ashigara Summit

足柄古道は、奈良時代から平安時代にかけ、

箱根を超える街道として整備された路です。

静岡県のJR足柄駅から足柄峠を通り、

大雄山駅とを、ほぼ東西に結んでいます。

足柄峠からは富士山が一望出来るという事もあり、

2011年12月に、足柄古道を辿り足柄峠を目指しました。

標高330mの足柄駅から標高759mの足柄峠まで

標高差429m、約5.5kmの道のりを

1時間40分程で上りました。

足柄峠の散策記は こちらです。 足柄駅から水飲沢

前日は三島に出張があり、その翌朝に三島から

下土狩までタクシーに乗り、下土狩7:00の

列車に乗り、足柄には7:48に到着しました。

撮影: 2011年12月

足柄駅から足柄峠を目指します。

西側の駅の改札から踏切を越えて

東へ向かいました。

撮影: 2011年12月

振り返ると遠くに富士山が見えていました。

この日は良く晴れ、山頂も綺麗に見えていました。

踏切を渡り、最初の交差点を右に折れました。

標識では、クランク状に左側の道を東に向かうと

足柄古道と案内が出ていますが、地図で見ると

この道は途中で消えていたので別の道を進みました。

撮影: 2011年12月

先ほどの角の次の角を左に折れました。

馬喰坂という名の急坂が続いています。

この道を進むと足柄峠まで行くことが出来ます。

撮影: 2011年12月

急坂を上り、しばらく歩いたところに

嶽之下神社がありました。

撮影: 2011年12月

古道沿いの神社で、何かしら所縁が

ありそうな神社でしたが、由緒などを

記した案内板はありませんでした。

撮影: 2011年12月

境内からは、富士山が輝くように聳えていました。

五合目辺りに、うっすら雲が掛かっていました。

嶽之下神社から先は集落は無くなり、

雑木林の中を歩くようになります。

撮影: 2011年12月

朝日が木々の間から差し込んできました。

朝日を浴び、雑木林が輝くようでした。

撮影: 2011年11月

雑木林を抜けると、県道との交差点に出ました。

撮影: 2011年12月

この辺りには竹之下一里塚跡がありました。

一里塚が整備されたのは江戸時代に入った

1604年(慶長9年)以降に整備されています。

この路は古くから箱根を超える主要街道でしたが、

箱根路が東海道として整備された後に、

足柄街道と呼ばれるようになったそうです。

この先で振り返って眺めた富士山です。

次第に雲が出てきているのが、

気にかかります。

撮影: 2011年12月

竹之下一里塚跡から10分ほど歩くと、

道が二つに分かれていました。

足柄峠へと向かう車道は左の道を進みますが、

右の路の先に石碑がありました。

撮影: 2011年12月

この石碑は、栗の木沢題目碑といい、日蓮上人が

1274年(文永11年)に身延山に入山する途中、

また1282年(弘安5年)に池上本門寺に向かう際に

竹之下に泊まり、御本尊を書き残したそうです。

このご縁により、地元の人が1862年(文久2年)に、

この地に題目碑を建立し、霊場としたそうです。

身延山の散策記は こちらです。

池上本門寺の散策記は こちらです。

左手の車道を下ると、再び石碑がありました。

撮影: 2011年12月

1839年(天保10年)に建てられたものです。

唯念上人が、飢饉と大疫病に苦しんでいた

足柄の人々を救済するため、念仏を唱えたそうです。

足柄の人々はこれにあやかろうと、南無阿弥陀仏の

名号を彫った碑を建てたと伝わっています。

この先には朽ちかけた案内標識が2つありました。

撮影: 2011年12月

左側は、道路標識で、足柄駅まで2.4km、

足柄峠まで2.5kmと記されていました。

ここがほぼ、中間地点になります。

右の標識は、竹之下合戦の戦ヶ入りの碑でした。

竹之下合戦は、足利尊氏討伐を記した後醍醐天皇の

宣旨を受けた新田義貞と、足利尊氏との間の戦です。

戦は新暦で、1336年(建武2年)1月に生じています。

二つの碑のある辺りは、沢を渡る位置にあり、

車道は一旦下り坂になっていましたが、

再び上り坂となりました。

撮影: 2011年12月

道端に古びた案内板が置かれていました。

「水呑沢」の案内板です。

撮影: 2011年12月

急坂を往来する旅人がこの沢で喉を

潤した為、この地名が付いたそうです。

水飲沢からも上り坂を歩いていきました。

やがて車道の脇に石畳の道が見えてきました。

撮影: 2011年12月

この路は赤坂古道と呼ばれ、

1000年以上も前に開かれた路です。

江戸時代にもこの古道は用いられ、相模国から

甲斐の国に塩を運ぶのに使われた街道のようです。

古道の傍らには古い仏像がありました。

馬頭観音像です。

撮影: 2011年12月

この路で遭難する人も多く、村人が遭難者の供養と

道中安全を願い、1775年(安永3年)に建立したそうです。

赤坂古道は雑木林の中を急こう配の山道が連なっています。

撮影: 2011年12月

行きかう人もなく、少々心細く感じる山道でした。

それでも、古道は踏み固まれていて

道を外す事はありませんでした。

撮影: 2011年12月

足柄駅から出発した際には冷え込んでいましたが、

古道を上るうちに汗ばむようになっています。

かなり足に疲れが来ていますが、帰りの時間が

気になるので、ペースを緩めずに歩いていました。

赤坂古道に分け入って15分ほどすると

やっと視界が開け、後方に富士山が見えました。

撮影: 2011年12月

歩き出した足柄駅では綺麗に見えていましたが、

湧き出した雲が厚くなり、山頂に迫っています。

再び、石畳の道となりました。

勾配は緩くなり、歩きやすい道です。

撮影: 2011年12月

やがて、車道に出ました。

赤坂古道を横切るように車道が造られたようで、

車道を渡った反対側に、古道が続いていました。

撮影: 2011年12月

再び石畳の山道が続いています。

周囲の木々の様子は、先ほどと比べると、

心なしか鬱蒼とした感じが少なくなって来ました。

撮影: 2011年12月

先ほどの車道から5分程で再び車道に出ました。

撮影: 2011年12月

ここからはこの車道に沿って歩いていきました。

この車道に沿ってはいくつもの碑がありました。

下の写真は、車道から一段高い所にあった芭蕉の句碑です。

撮影: 2011年12月

"目にかかる 時やことさら 五月富士"

案内板によると、この句は芭蕉が亡くなった

1694年(元禄7年)夏に詠まれたそうです。

この年の夏、芭蕉は江戸を発ち大坂に向かっています。

芭蕉が最後に眺めた富士の様子を詠んだ句なのでしょうか。

芭蕉は、この旅で向かった大坂で亡くなっています。

この先には六地蔵が二箇所ありました。

撮影: 2011年12月

振り返って眺める富士山は、生憎、

雲が頂上を覆ってしまっていました。

撮影: 2011年12月

そしてこちらは造林記念碑です。

元々は高台にある足柄城二の丸にあった碑を

1986年にこの地に移転したそうです。

撮影: 2011年12月

実は、その碑の事よりも、この碑の案内板に、

この碑の現在地が、足柄城の西の出丸という

事が記載されていて、興味を惹きました。

富士山の東側にある三国山の姿も見えていました。

三国山は、駿河、甲斐そして武蔵の三ヵ国の国境です。

撮影: 2011年12月

こちらは、謂れは分りませんが、一切経宝塔です。

撮影: 2011年12月

一切経宝塔の先では、車道の東側に

高い擁壁が続くようになります。

撮影: 2011年12月

この擁壁の上が、足柄城址です。

ここから足柄峠は目と鼻の先です。

麓の足柄駅から約1時間半かけて到着しました。

足柄峠の散策記は こちらです。

足柄城の登城記はこちらです。 中部のページに戻る Shane旅日記 日本編に戻る